Alcuni hanno giudicato la mancanza di miglioramenti come prova che la crisi finanziaria ha causato danni strutturali all’economia, rendendo gli attuali livelli di disoccupazione insensibili ad addizionali stimoli monetari… Tuttavia, se osservo qualsiasi precedente recessione avvenuta negli Stati Uniti dalla seconda guerra mondiale in poi, il tasso di disoccupazione è sempre rientrato al suo livello pre-recessione, e, malgrado la recente recessione sia stata inusualmente profonda, vedo poca evidenza in questi ultimi anni di cambiamenti strutturali.

Ben Bernanke, ex presidente della banca centrale Usa, 2012.

*

Quando la disoccupazione effettiva nell’economia cambia ciò può derivare da effetti ciclici di breve periodo che non lasciano tracce nel lungo periodo o da fattori strutturali che tendono a permanere.

Distinguiamo come economisti quindi tra disoccupazione ciclica e disoccupazione strutturale, quest’ultima essendo quella a cui tende naturalmente l’economia, a causa dei suoi pregi e difetti appunto, strutturali. Il legame tra queste due forme di disoccupazione? Quando l’economia genera una disoccupazione ciclica, se questa è superiore (inferiore) a quella strutturale salari e prezzi cominciano a calare (salire).

A che serve questa distinzione? E’ fondamentale per capire se la politica economica deve o non deve intervenire.

Per esempio, dovunque si tema la ripresa dell’inflazione, ci si sforza con grande attenzione affinché il tasso di disoccupazione effettivo non tenda ad essere inferiore a quello strutturale, perché tipicamente ciò porterebbe i prezzi a salire e l’inflazione a sfuggire di mano, facendo ben presto svanire la maggiore occupazione (tramite aumenti delle rivendicazioni salariali) e lasciandoci in un ambiente instabile come negli anni 70.

Ma cosa succede se la disoccupazione effettiva invece sale al di sopra di quella strutturale? Che si possono fare politiche economiche espansive (monetarie e fiscali) senza temere che queste generino inflazione e con la certezza, anzi, che aiutino a riportare il livello di disoccupazione al suo livello naturale.

Tutto ciò presume che si possa misurare la disoccupazione strutturale. Ma, problemino non da poco, i mezzi a disposizione di noi economisti per farlo sono limitati e si possono fare errori. Per esempio si può confondere un aumento di disoccupazione dovuta meramente al ciclo con un cambiamento strutturale.

Ecco spiegata la frase sopra di Bernanke, che si difendeva da chi lo attaccava perché continuava a pompare moneta nell’economia. “Smettila di farlo” – così i suoi critici – “la disoccupazione Usa è alta perché è alta quella strutturale, e tu, così continuando a comportarti, farai schizzare verso le stelle l’inflazione”.

Aveva ragione Bernanke, che non credeva a questo ragionamento, attribuendo invece l’alta disoccupazione Usa solo a fenomeni ciclici. Continuò a fare politiche in aiuto dell’economia, l’inflazione non mutò, e la disoccupazione che era dunque ciclica tornò al suo livello strutturale che non era cambiato a causa della grande crisi finanziaria del 2007. Salvando il paese da una stupida sofferenza prolungata ed unendo il Paese attorno alla sua bandiera di solidarietà.

*

Eccoci in Europa. Dove, come negli Usa, ci si preoccupa di calcolare – a livello di Commissione europea – la disoccupazione strutturale perché si vuole evitare che le politiche economiche generino inflazione, mettendo in difficoltà la BCE. Siccome la politica monetaria è in mano alla BCE, mi direte, qual è il problema?

Che domande, ovviamente la politica fiscale, in mano a quei cattivoni dei governi nazionali. Che potrebbero, vedendo crescere la disoccupazione, argomentare che quest’aumento è dovuto a fattori ciclici e che quindi bisogna fare più deficit per aiutare l’economia (senza minacce per l’inflazione). “Ma se l’aumento della disoccupazione fosse dovuto invece a fattori strutturali i governi farebbero più spese e meno tasse solo per illudere gli elettori, mettendo a rischio la stabilità europea!” già mi vedo il burocrate europeo stile Ollie Rehn con il ditino alzato.

“Se un governo ha risorse a disposizione, continua il burocrate, le usi solo se l’economia ne ha bisogno perché vi è disoccupazione ciclica”. Se l’economia va male per motivi strutturali è inutile fare più deficit. Quindi, termina il burocrate, vi vengo in aiuto: mi invento un indicatore, il deficit pubblico strutturale, che non varia quando cambia il ciclo, e vi indico di questo il livello che voi governi dovete raggiungere. Così che se le cose ciclicamente vanno male nell’economia e voi volete aiutarla avendone le risorse, nessuno vi dirà nulla.

“Ma, e qui il ditino vola molto alto, non cercate di fregarmi: se la disoccupazione non è ciclica ma strutturale, e dunque qualsiasi aiutino di politica economica è inutile ed anzi dannoso (riparte l’inflazione e peggiorano i conti), il mio indicatore di deficit strutturale peggiora appena ci provate ed io vi blocco.”

Complicato? Beh forse. Ma sappiate che è questo che abbiamo messo in Costituzione nell’art. 81 a seguito anche del Fiscal Compact: dobbiamo raggiungere un deficit strutturale di 0,5% di PIL, noi che abbiamo un debito su PIL superiore al 60%.

Se volete questo è il tempo per prendersi una pausa. Perché quello che segue rappresenta la storia dell’ennesimo scandalo europeo. E la migliore finestra negoziale per il nostro Governo nei giorni a venire.

*

Riposati? Benissimo, procediamo.

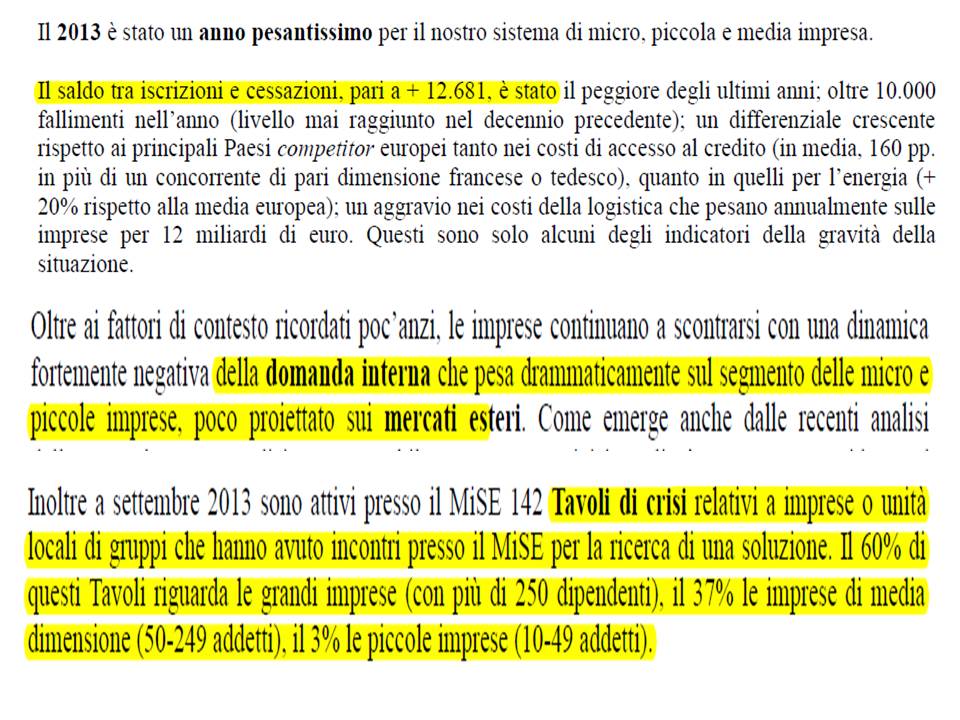

Partendo dal fantastico articolo di 3 economisti del CER, Stefano Fantacone, Petya Garalova e Carlo Milani. Che si sono accorti, loro sì, della truffa europea a danno dell’Italia (e di altri paesi come la Spagna ed il Portogallo) e l’hanno denunciata con grande dovizia di dati.

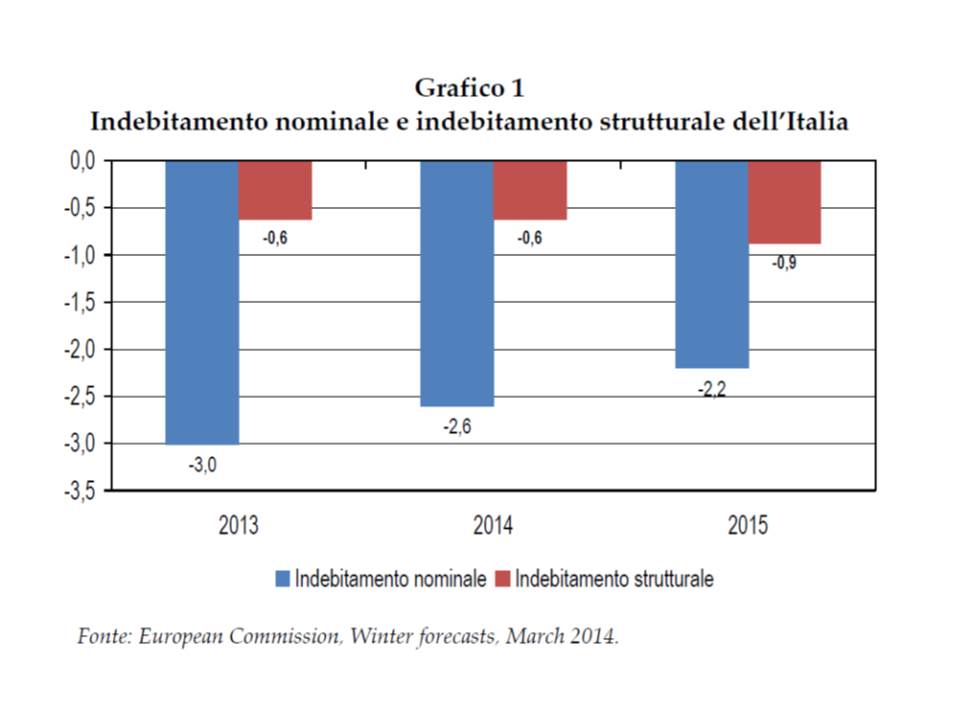

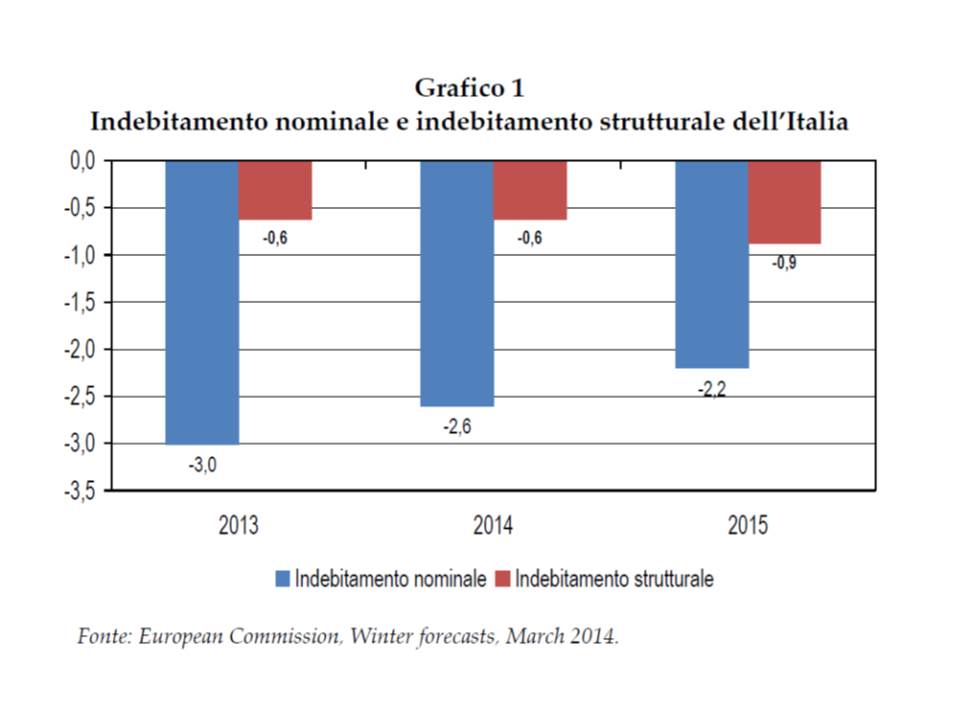

Da cosa sono partiti? Da questo grafico, dove si mostra che l’Italia dal 2013 al 2015 ridurrà il deficit pubblico normale (non strutturale) in euro dal 3% famigerato di PIL al 2,2%. Bravi? Bravissimi?

Macché. ”Pessima Italia”, che quanto a deficit strutturale è passata negli stessi anni dal -0,6% di PIL al -0,9%. Ma come è possibile? E’ come se l’Italia avesse deciso di diventare troppo espansiva quanto a politiche fiscali malgrado il crollo del deficit normale dica il contrario.

Come è possibile? Semplice. Basta capirsi su cosa vuol dire “troppo espansivi”. Vi ricordate sopra? E’ “troppo” espansivo chi cerca di fare politiche fiscali quando la disoccupazione è già al suo livello strutturale: genererà solo inflazione e non curerà la disoccupazione.

Ma, mi direte, la disoccupazione italiana è salita tanto in questi anni, ma per motivi ciclici, come quelli di cui parla Bernanke, mica per motivi strutturali! Detta in altro modo: se Renzi abbassa le tasse o, come chiede invece Piga, fa più spesa pubblica buona, mica sale l’inflazione (in questo clima deflazionista!) ma piuttosto aumenta l’occupazione e la disoccupazione scende!

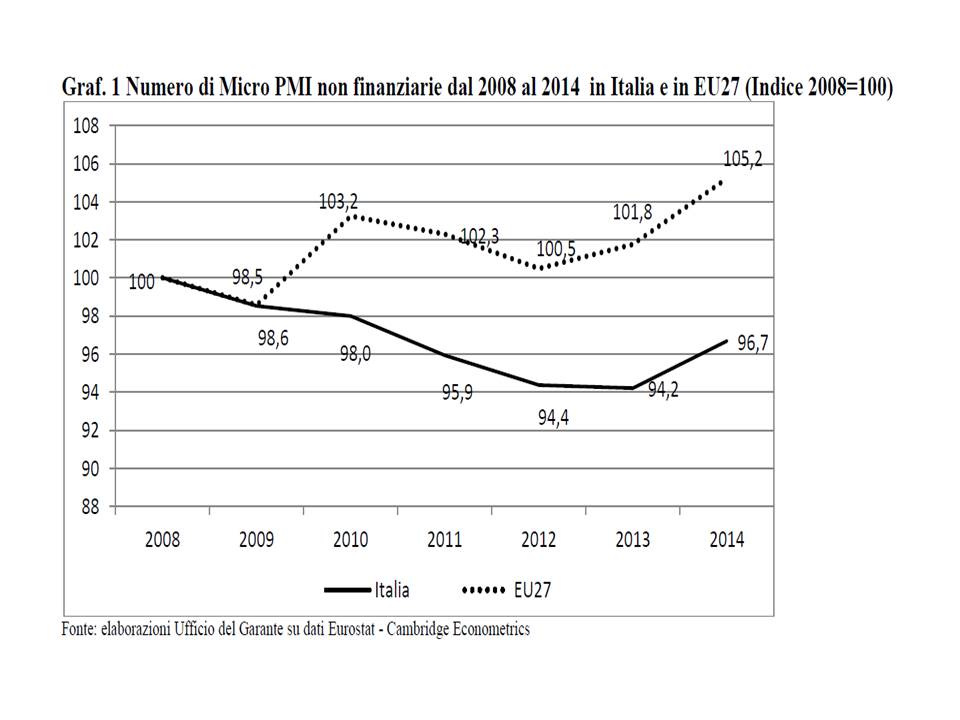

No. Non secondo la Commissione europea almeno. Che si è inventata una mossa geniale: in questi anni, in Italia, ha deciso che è salita la disoccupazione strutturale, non quella ciclica. Addirittura, mostrano i 3 ricercatori (vedi grafico), la Commissione stima che questa sia salita dal 7,5% del 2011 all’11% nel 2015!

Detta in altro modo: mentre nel 2011 non servivano politiche a sostegno dell’economia se la disoccupazione era del 7,5%, nel 2015 si dice ai governi che ogni politica espansiva fatta quando la disoccupazione è attorno all’11% è inutile (dannosa), e va catalogata con un aumento del deficit strutturale e quindi va vietata.

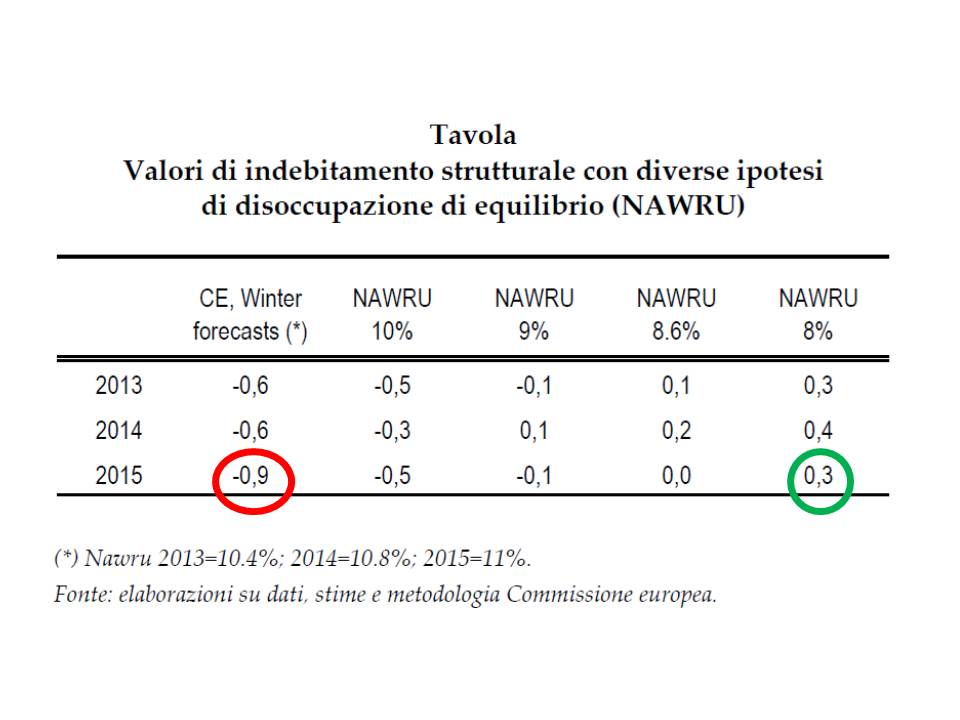

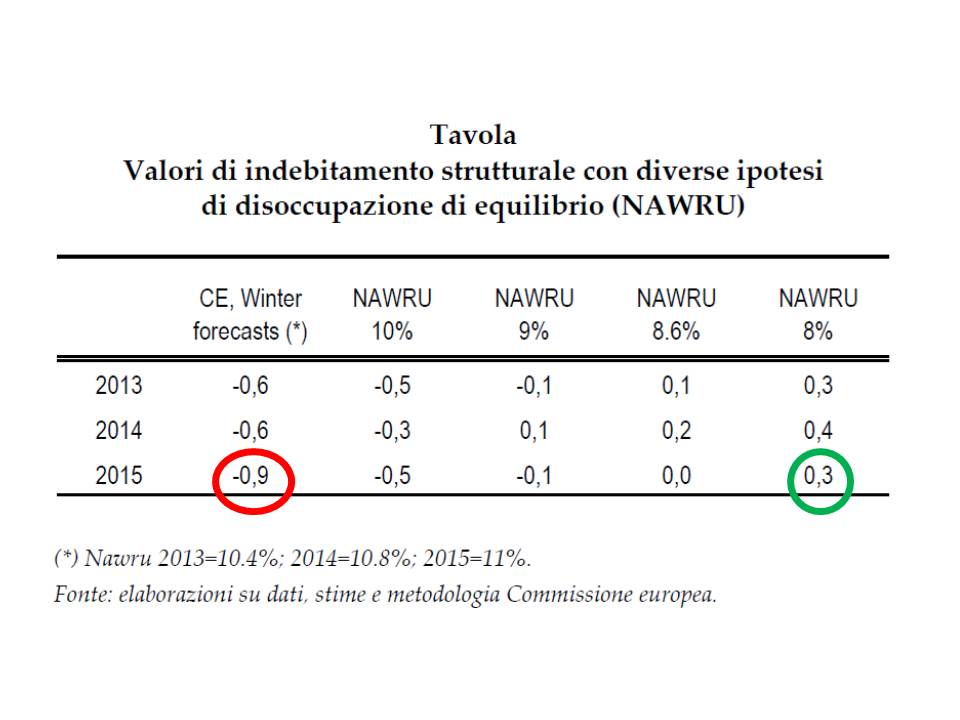

Ecco infine la tabella più clamorosa dei 3 ricercatori: come sarebbero stati interpretati gli stessi conti italiani se, seguendo Bernanke, si fosse considerata questa crisi interamente ciclica e senza impatti strutturali? Fatevi due risate: tenendo il tasso di disoccupazione strutturale all’8% (un valore ben più alto comunque di quello considerato da Bernanke) la posizione del deficit strutturale italiano sarebbe non il -0,9% ma il +0,3% di PIL. Questo, rispetto al limite del Fiscal Compact del -0,5%, libererebbe risorse per 0,8% di PIL, 13 miliardi circa in più rispetto alla situazione attuale.

13 miliardi.

*

La Commissione europea, nello giustificare il suo approccio così “austero”, ricorda come sia essenziale non generare aspettative troppo ottimistiche della disoccupazione strutturale in tempi “buoni” dell’economia, consentendo politiche espansive quando non ce n’è bisogno. In effetti è vero, non bisogna.

Ma analogamente, sarebbe ancora più essenziale non generare aspettative troppo pessimistiche sulla disoccupazione strutturale, come invece fa, non consentendo politiche espansive quando ce n’è un immenso bisogno.

La Commissione europea commette un secondo errore: un aumento della disoccupazione genera automaticamente, nel suo modello, un aumento anche della disoccupazione strutturale. Nei limiti in cui quest’ultimo aumento riduce, come abbiamo fatto vedere, gli spazi per i governi per fronteggiare con le politiche fiscali la crisi, la disoccupazione sale ulteriormente, trascinando con se di nuovo la disoccupazione strutturale ecc. in un circolo vizioso a cui stiamo assistendo impotenti da anni, generando sofferenza e disillusione sull’Europa senza bandiera che unisce.

Ma non è detto che si debba rimanere impotenti. Padoan e Renzi possono infatti ricordare alla Commissione europea che è uno scandalo che si sia “d’impero” aumentato il valore del tasso di disoccupazione naturale italiano senza sentire l’opinione italiana (sperando che nessuno che lavora al MEF di Grilli e Saccomanni sapesse di ciò e non l’abbia fatto notare). Renzi e Padoan potranno chiedere una revisione di questi valori, magari citando uno sconosciuto di nome Bernanke ed ottenere spazio essenziale per la ripresa.

E, di nuovo, se la Commissione dice no, l’Italia non se ne curi. Calcoli da sola il suo deficit strutturale, citando Bernanke, e porti conti pubblici sani e manovre espansive che aiutano l’Italia e l’Europa. Tra due anni, quando scatteranno le multe per l’Italia, l’Italia avrà salvato l’Europa.