Il mio pezzo di oggi su Formiche.

Viviamo in tempi interessanti. Che Fukuyama si sbagliasse, che la Storia non fosse finita, lo sappiamo da tempo. Forse che bussasse nuovamente e così presto alle porte della nostra Europa, facendone saltare in pochi mesi i confini effettivi ad Occidente ed Oriente con l’uscita di scena di Regno Unito e Turchia, ci pare ancora irreale ed irrazionale. Ma invece è reale, è avvenuto. E, come ci ricorda Polito nel suo bel pezzo sul Corriere di ieri, ciò che è reale è razionale.

Viviamo tuttavia anche tempi angoscianti. Perché la Storia si ripete. Basterà (ri)leggersi l’Uomo Senza Qualità di Musil che dipinge un’Europa del primo 900 (chiamata Cacania) “incapace di andare d’accordo con se stessa” o le Conseguenze Economiche della pace di Keynes che si dispera della “stoltezza politica dei nostri statisti” del primo dopoguerra, per ritrovare in quegli anni lo stesso clima che avrebbe condotto poco dopo ad una crisi economica piena di pessimismo imperante che così tanto assomiglia a quella odierna da cui non riusciamo a districarci. Che la Storia si ripeta dovrebbe essere rassicurante: avremmo a disposizione l’esempio degli errori passati per non ripeterli. Eppure, siccome abbiamo dimenticato, da rassicurante questa sensazione di ripetizione si tramuta in angosciante, perché sappiamo bene, almeno questo lo ricordiamo, dove finirono gli anni Trenta nati con una crisi economica. Lo stesso Polito non riesce a non ricordare che siamo già allo “stato d’emergenza” in Francia.

Polito invita (implora?) le élite liberali a comprendere la posta in palio, solleticando non il loro senso etico della solidarietà verso chi soffre ma ricordando che i loro interessi particolari sono a rischio di “sconfitta” se non “prendono sul serio i loro nemici” interni, il cosiddetto “popolo”. Potrà sembrare cinico, e lo è, ma è necessario: sono anni che la richiesta di maggiore solidarietà in tempo di crisi verso le classi sociali più in difficoltà viene delusa e anzi respinta con crescente disinteresse. Tanto vale fare appello agli interessi più bassi dell’attuale classe dirigente per farle elaborare una strategia “per curare le ferite” di chi soffre. Farle capire che l’onda della rivoluzione non pacifica è vicina più di quanto non si creda e che val la pena rinunciare a qualcosa pur di sopravvivere.

Ma quale strategia? L’opinionista del Corriere sostiene che il tema non sia la disuguaglianza e che “scambieremmo tutti volentieri dieci anni di crescita sostenuta dei nostri redditi con un po’ di più di disuguaglianza”. Gli direi che la sua frase è vera ma un po’ meno di questa qui: “vorremmo tutti volentieri dieci anni di crescita dei nostri redditi con un po’ meno di disuguaglianza”, visto che quest’ultima è cresciuta proprio in questi anni di crisi insieme alla stagnazione dei redditi.

Polito ci lascia però sul più bello con l’acquolina in bocca: quale sarebbe questa strategia che le attuali élite liberali dovrebbero mettere in atto per salvare il paese, così da salvare anche se stesse, generando quella crescita sostenuta così effettivamente essenziale? Non è dato sapere. Strano: un pudore incoerente con la sua lucida analisi. Tanto più che egli debutta ricordando (onestamente e subito) che la classe giornalistica appartiene di diritto alle élite liberali di Occidente che devono definire ed attuare questo piano strategico di crescita. Che delusione vedere che lui per primo si astiene dal farlo!

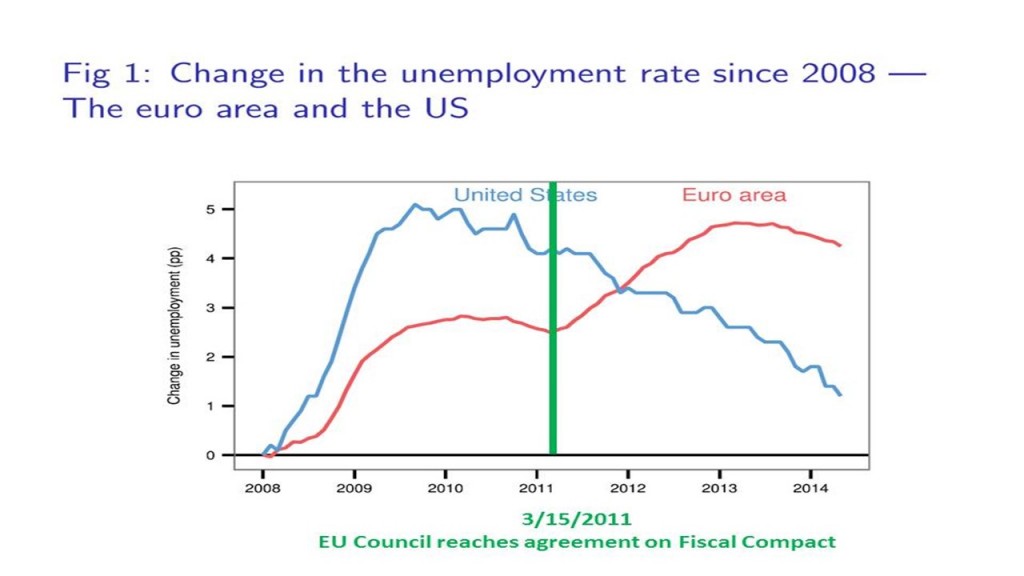

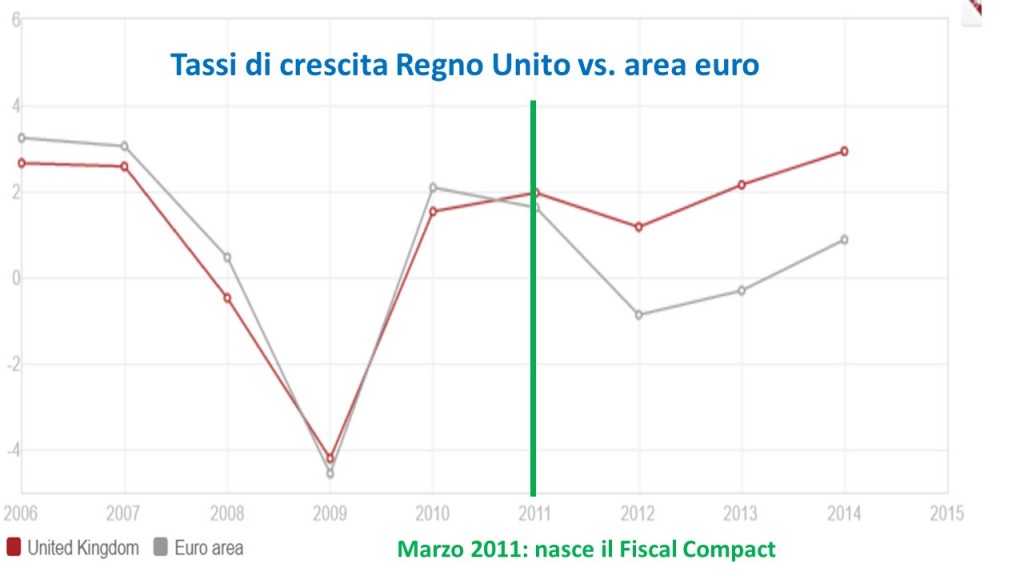

Sarebbe importante che proprio dal Corriere partisse l’ammissione che questa Strategia esiste, da tempo. E’ già stata elaborata, più di due anni fa, da una ventina di persone di varia estrazione – di centro, di destra e di sinistra – per abolire con un referendum quella idiotica Costituzione Fiscale chiamata Fiscal Compact approvata nel 2011 che ha impedito all’Italia e all’Europa di far ripartire l’economia abbattendo al contempo le disuguaglianze, come fece Obama appena arrivato alla guida del suo Paese, con una massiccia iniezione di domanda pubblica che ha rimpiazzato quella privata congelata come negli anni Trenta dal pessimismo pervasivo.

Scendemmo con un qualche coraggio in piazza, raccogliemmo “solo” 350.000 firme, nel silenzio generale dei media controllati dalla stampa delle élite liberali, assolutamente convinte che l’austerità ci avrebbe salvati, e con la totale opposizione del Governo Renzi che appena arrivato a Palazzo Chigi aveva tuonato a parole contro l’Europa austera, al contempo sottoscrivendo documenti di economia e finanza coerenti con il Fiscal Compact, capaci solo di perpetuare pessimismo e stagnazione.

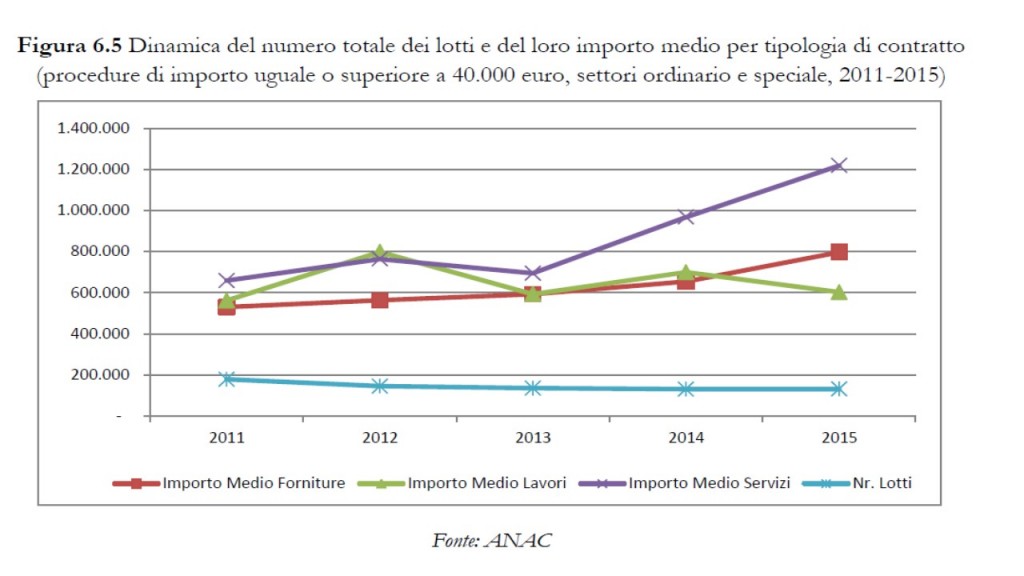

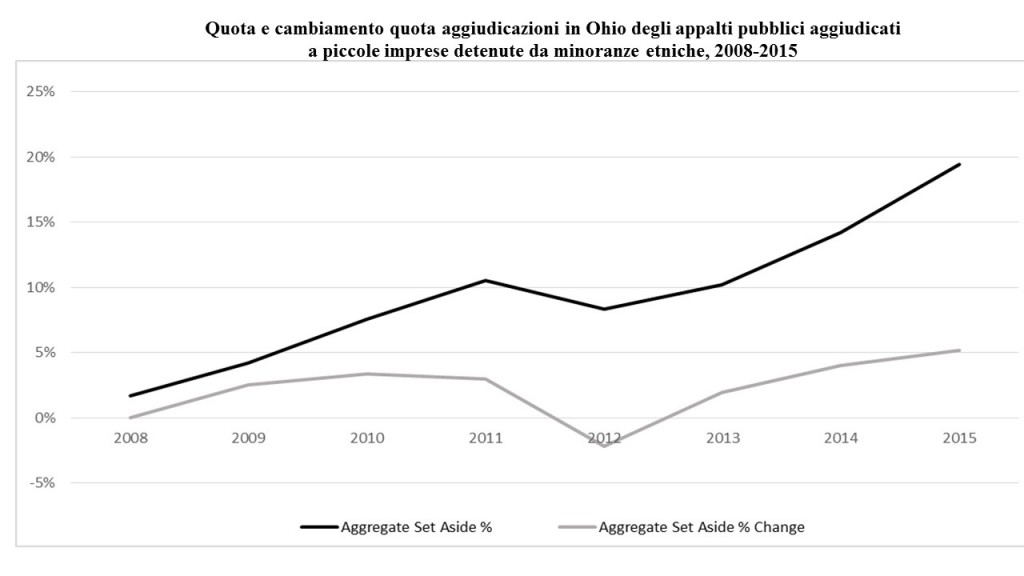

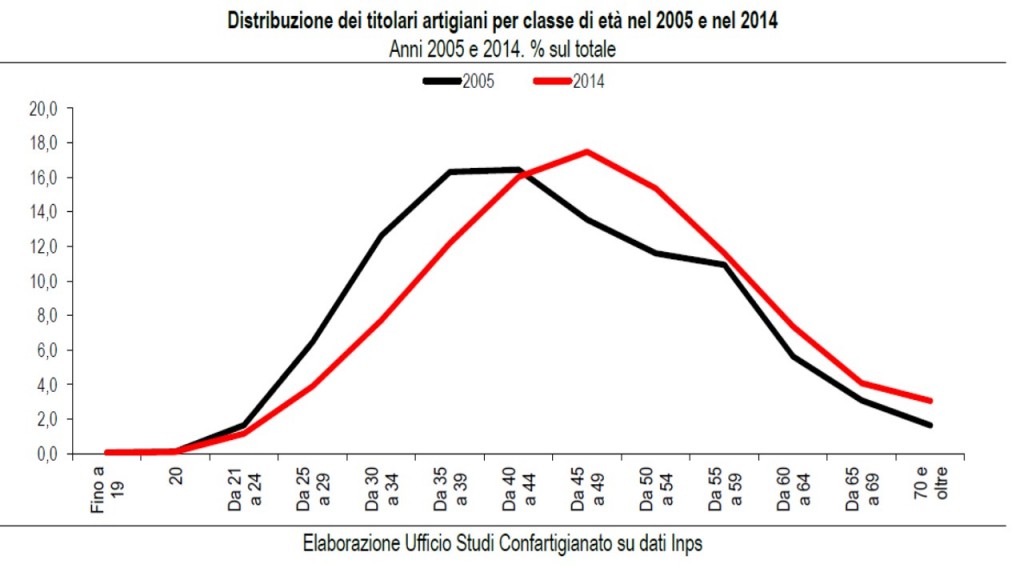

Non è più tempo, care élite liberali, di nascondervi dietro riforme e austerità. Se veramente volete salvare voi stesse, fateci un favore: ammettete che è improrogabile fare investimenti pubblici e dare occupazione a manovali e restauratori, spendere in stipendi per maestri, giovani, ricercatori, poliziotti, aggiudicare gare alle piccole imprese piuttosto che alle grandi multinazionali.

Ecco il Piano strategico che ci aspettiamo da voi. Non c’è più bisogno di un referendum, basta ritirare la firma sul Fiscal Compact. Una exit? No un’uscita di sicurezza. Il resto è solo sterile compiacimento di una élite destinata a uscire di scena.