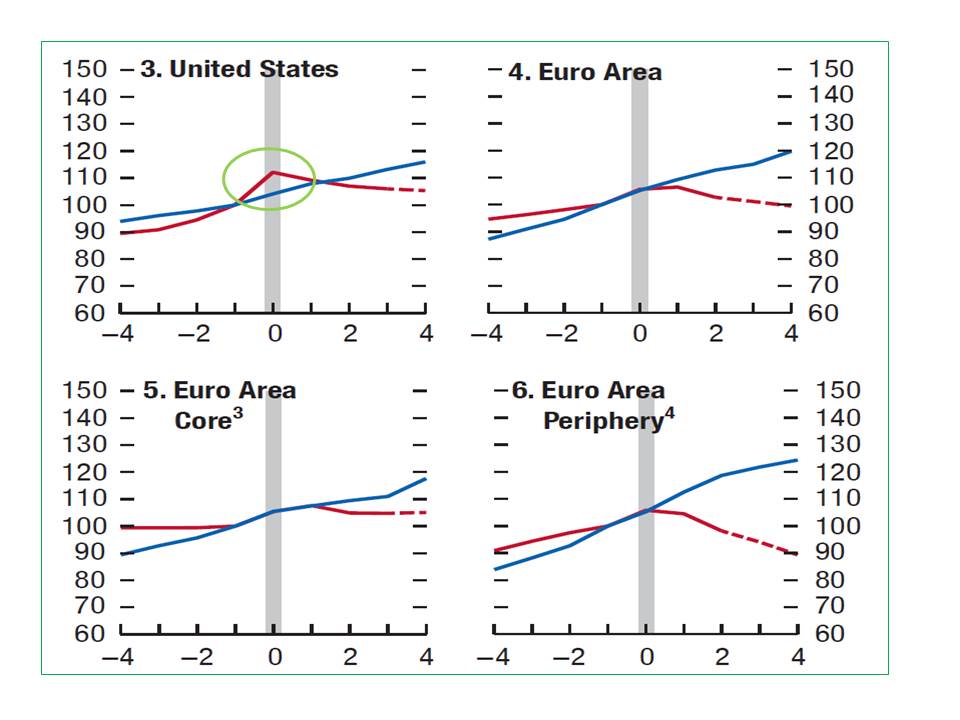

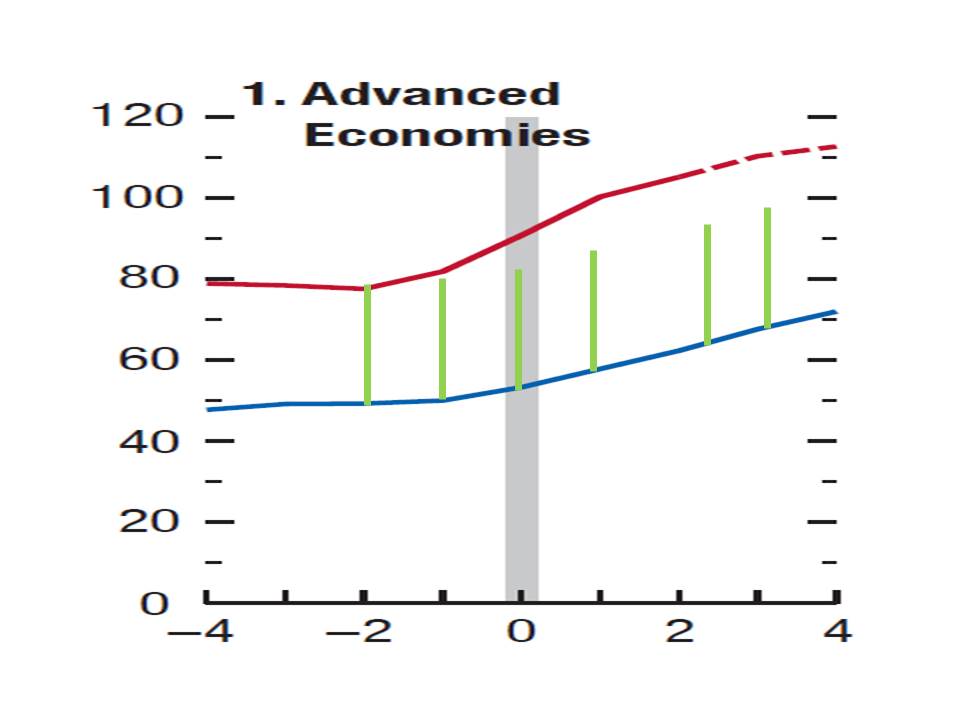

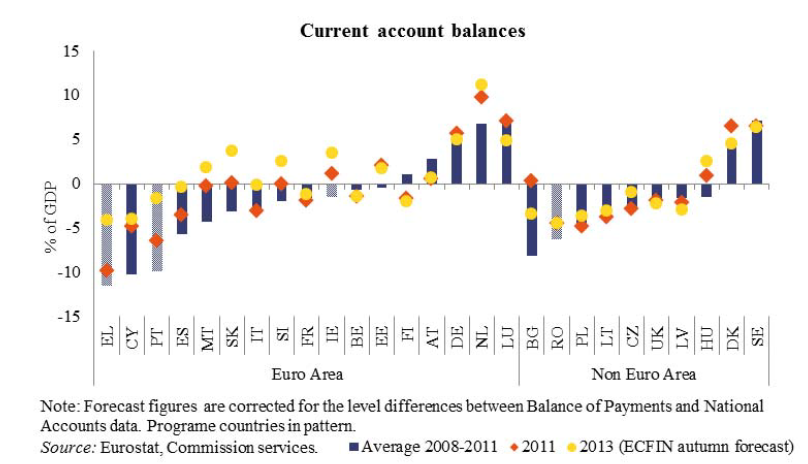

“Grandi salvataggi del settore finanziario da parte dei governi e ristrutturazioni di debiti sovrani forniscono un esperimento quasi naturale … I primi tipicamente comportano ampi trasferimenti dai governi alle banche, compresi i creditori esteri, mentre i secondi comportano l’opposto quando le banche detengono grandi quantità di debito pubblico ristrutturato”.

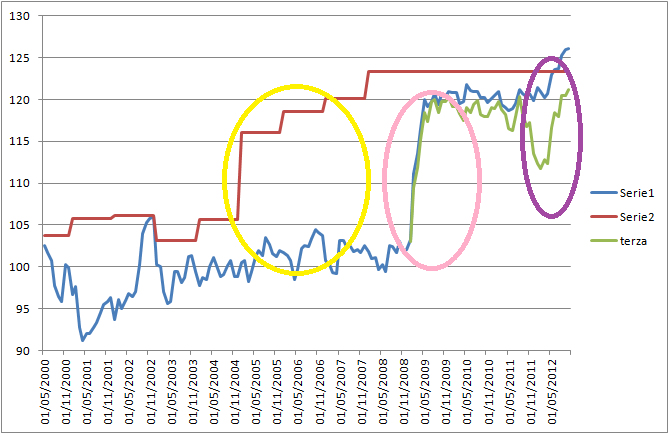

Così il Fondo Monetario Internazionale nel suo ultimo rapporto. Dove mostra con ricchezza di dati come le cose sono andate diversamente per le imprese locali non bancarie in Irlanda ed in Grecia a seconda di come è stata gestita la crisi di debito. In Irlanda, mostra l’analisi del FMI, le banche (salvate) si sono arricchite a scapito delle imprese domestiche e di quelle che dipendono dalla domanda pubblica. Inversamente in Grecia, dove il default ha redistribuito via dalle banche verso le imprese non finanziarie, queste ultime ne hanno guadagnato.

*

E pensare che questo studio l’ho letto solo 3 giorni fa e pensavo di non parlarne al mio lettore. Se non fosse…

Se non fosse che A&G, i mitici A&G, sono tornati sul Corriere in prima pagina. E stavolta la fanno così grossa che non posso resistere.

*

Sia chiaro: qualche coerenza A&G la mostrano, quando continuano a chiedere insistentemente di tagliare le tasse. Sapete come la penso: tagliare le tasse si può e si deve, ma strutturalmente, non ora, quando usciremo della crisi. Perché ridurre la tassazione ora in questa crisi da domanda non porterà famiglie ed imprese a domandare di più beni di consumo e di investimenti. E che meglio, molto meglio, è usare tali risorse per aumentare la spesa pubblica con maggiore domanda di beni pubblici via appalti.

E poi insistono con la riduzione dei sussidi alle imprese. Che domanda pubblica non è ma mero trasferimento dai contribuenti alle aziende appunto. A me non dispiace tagliare i sussidi alle imprese, anzi il Programma per l’Italia dei Viaggiatori in Movimento lo prevede. Perché serve per creare spazio fiscale per maggiore spesa pubblica via domanda senza dover aumentare il deficit pubblico. Fino ad oggi A&G questi tagli ai sussidi li volevano, invece, e coerentemente con quanto sopra per tagliare le tasse. Anche loro, senza fare maggiore deficit.

Non più. Quello che sconvolge è la novità nel pensiero di A&G. Che non vogliono più dedicare questi tagli di sussidi alle minori tasse. Ma …

Ma ad usarli per finanziare …. maggiori sussidi alle banche!

Leggiamo: “Occorre urgentemente costituire delle bad bank , cioè togliere i crediti andati a male dai bilanci delle banche – spostandoli in nuove società, appunto le cosiddette bad bank – perché solo banche «ripulite» possono attirare nuovi investitori e così rafforzare il loro patrimonio…. Una parte dei crediti inesigibili ricadrebbe sugli azionisti, ma inevitabilmente anche sullo Stato, come accadrà con il Monte dei Paschi di Siena.”

Avete capito bene?

Ma sì, buttiamo via le risorse che derivano dal taglio ai sussidi alle imprese non bancarie, che potremmo restituire ai cittadini o via minori tasse (A&G prima di oggi) o maggiore domanda pubblica (Piga da sempre), dando ancora più trasferimenti alle banche. Al Monte dei Paschi di Siena.

L’errore è duplice.

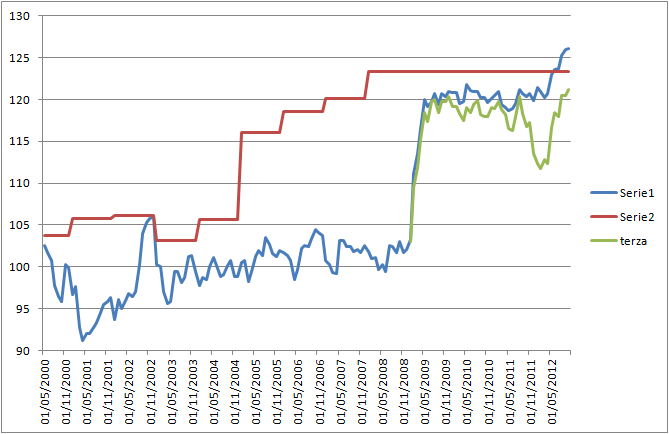

Il primo, tecnico, è quello di pensare che in questa crisi, in questa tempesta perfetta, l’offerta di credito delle banche ripartirà con questi sussidi. Come se i sussidi della BCE alle banche italiane fossero riuscite e far ripartire l’offerta. Certo che non ci sono riusciti, perché non c’è domanda di credito: chi volete che domandi in questi clima di sfiducia?

Il secondo, etico, di raccomandare di dare risorse proprio a quella banca che ha ospitato al suo interno e protetto una banda di ladroni che con i derivati ha fatto trucchi inverecondi a danno de (o in combutta con) gli azionisti e certamente a danno dei creditori del Monte dei Paschi di Siena.

Notate bene che i nostri A&G nemmeno riescono a farcela a proporre di dare sussidi ai prestiti per le PMI (che comunque poco effetto avrebbero per i motivi di cui sopra, ovvero che queste vogliono prima vedere maggiore domanda nel sistema economico per domandare credito): no, suggeriscono di dare i soldi alle banche.

E a nulla vale quello che dicono A&G al termine dell’articolo, che non è vero che loro non vogliono più ridurre le tasse, perché si pronunciano per la prima volta in vita loro a favore addirittura di un maggiore deficit (“può darsi che per effetto di queste misure il deficit temporaneamente superi la soglia del 3%. Poco male, se l’economia continuasse a contrarsi salirebbe anche di più. Dopo un intervento radicale su tasse e spese (non prima), con Bruxelles si potrà negoziare.”).

Valeva la pena vivere questi 2 anni in più per sentire A&G chiedere un maggiore deficit. Ma non è vero questo ragionare: perché quel maggiore deficit, domani, non sarà ripagato da maggiori tasse sulle banche, come spiega bene il Fondo Monetario Internazionale quando dice che le banche guadagnano sempre da un salvataggio (ma va?), ma da famiglie e delle altre imprese che questo salvataggio devono finanziare.

Tutto legittimo: prendiamo atto che Alesina e Giavazzi si schierano per arricchire le banche italiane ed i suoi azionisti, comprese quelle al centro del più grande scandalo di questo secolo, piuttosto che i cittadini e le piccole imprese. Ma attenzione a capirne bene le implicazioni.

E’ un problema distributivo? Non solo, lo ripeto, perché la loro manovra ci impedirebbe di far ripartire l’economia (perché spreca risorse che potremmo usare per rigenerare domanda e reddito). E dunque non solo la fetta della torta per famiglie ed imprese nella proposta A&G sarà minore, ma la dimensione della torta sarà minore. Rispetto a quanto i Viaggiatori in Movimento propongono per il Paese.

Viaggiatori che mai si schiereranno per salvare il Monte dei Paschi delle truffe dei derivati coperti dall’incompetenza della vigilanza della Banca d’Italia.

PS: il titolo del Corriere “E adesso pensate a famiglie ed imprese” è proprio il massimo. Meglio sarebbe stato dire, appunto, “E adesso continuiamo a pensare alle banche”. Ma così va il mondo: “è la stampa bellezza”.