Poche cose mi rendono felice quanto vedere confermata l’idea che la goccia scava la pietra e che bisogna rimanere ottimisti che alla fine del tunnel c’è la luce. Tortuoso quanto possa essere il tunnel.

In America hanno un detto paradossale: “it takes a Republican to go to China”. E cioè: per avere successo in una questione rilevante di policy bisogna mandare avanti quello che a quella policy crede meno di tutti. Il conservatore anticomunista Nixon andò in Cina ricevuto con tutti gli onori, prima di Carter o di qualsiasi progressista più aperto al dialogo con i comunisti.

Così per noi: per vincere la battaglia sulla politica fiscale espansiva che serve all’Europa abbiamo bisogno del loro più acerrimo nemico come ambasciatore. Sì esatto, la Bocconi.

Ovviamente la Bocconi non è Francesco Giavazzi, è luogo di ampio e coltivato dibattito economico. Ieri Guido Tabellini, uno dei migliori economisti al mondo a mio avviso, ha scritto un lucido articolo sul Sole 24 Ore sulla questione europea e la BCE, anche se ci sarebbero tante cose su cui discutere. Non ora. Ora parliamo di un altro collega bocconiano.

Fausto Panunzi, della Bocconi, ha scritto su La Voce (luogo di dibattito prediletto dei bocconiani ma non solo) pochi giorni fa un importante articolo che vi consiglio vivamente di leggere. Il paradosso è che Fausto non è un macroeconomista, come li chiamiamo noi, è un ottimo microeconomista, ma visto che di paradossi è pieno e bello il mondo, è di gran lunga il miglior pezzo che è uscito in questo anno sulla questione della crisi europea da luoghi bocconiani. E merita di essere discusso anche per questo con grande attenzione.

Cosa riconosce Fausto?

1. Un fatto evidente negato da molti liberisti: “… le politiche di austerità, quasi inevitabilmente, sono seguite da contrazioni dell’attività economica che hanno a volte l’effetto di aprire altri buchi nel bilancio degli stati, in un esasperante circolo vizioso.” Ovvio? No. Bene che lo si stabilisca e riconosca.

2. Sulla base di ciò, e di recenti articoli di svariati autori di prestigio, si chiede: “si può guarire da una crisi di debito accumulando altro debito?” prendendo in considerazione politiche fiscali espansive (su questo aspetto, su cosa costituisca politica fiscale espansiva, torneremo poi) per uscire dalla crisi economica. Mamma mia ragazzi. Quando l’ho letto ho dovuto rileggere tre volte chiedendomi se sognavo o ero desto. C’è voluto un anno di spinta affinché si riuscisse, in ambienti liberisti (non dico che Fausto lo sia, non ne ho la minima idea, certo non è un keynesiano), solo a porre la domanda, talmente era da esorcizzare la questione. Finché (come si è fatto sinora) si risponde con l’ideologia a domande scientifiche c’è poco spazio per scovare qual è la strategia giusta e quindi l’articolo di Panunzi che accetta di entrare nel dibattito è acqua pura di sorgente.

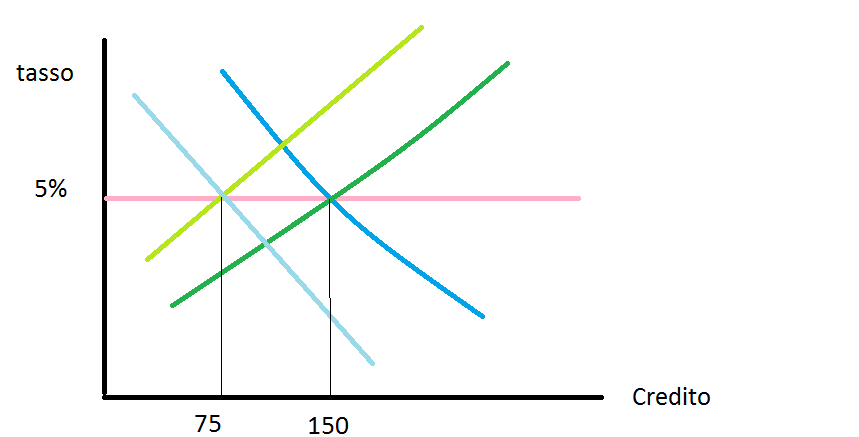

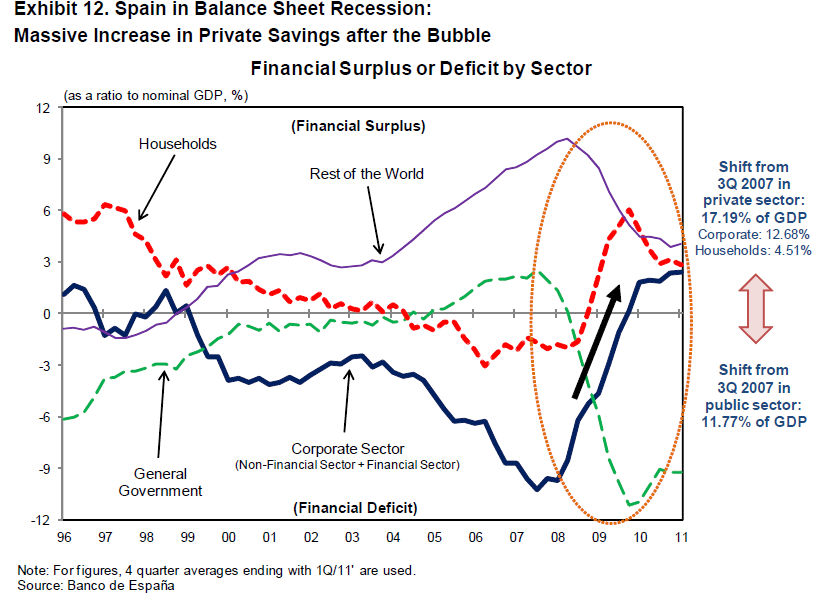

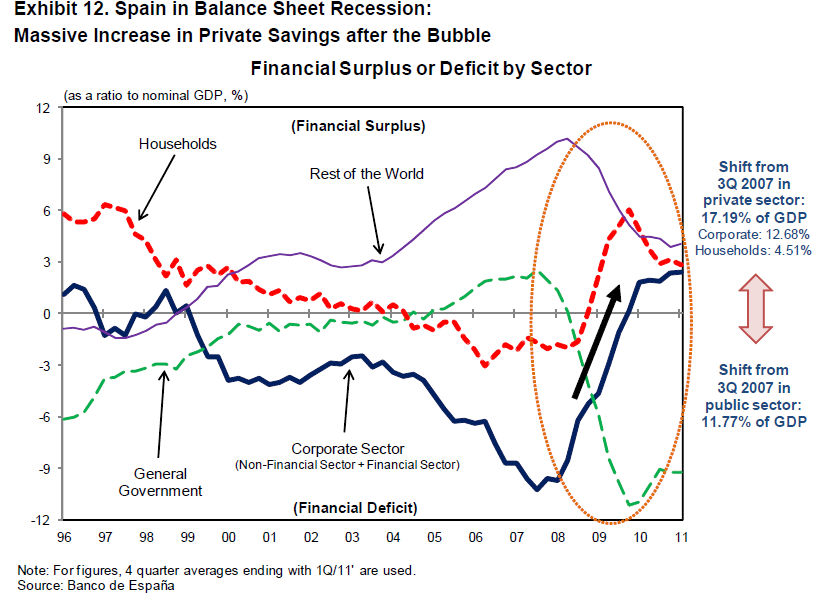

3. Panunzi sceglie di parlare di un ramo della teoria keynesiana, che abbiamo spesso illustrato su questo blog, ben sintetizzato dall’economista di Nomura Koh (mia traduzione): “nei Paesi in cui è scoppiata la bolla immobiliare, come gli Stati Uniti ma anche la Spagna, il settore privato (famiglie e istituti finanziari) si trova a fronteggiare un grado di indebitamento molto elevato. Questo porta le famiglie a cercare di ripagare il loro debito invece che a spendere e gli intermediari finanziari a ridurre la loro offerta di credito. L’effetto netto è una riduzione della domanda e una recessione (il termine tecnico usato da Richard Koo, chief economist di Nomura, è balance-sheet recession) … in altre parole, dato che il settore privato non genera domanda perché sta cercando di ripagare il debito, e dato che riuscire ad aumentare le esportazioni non è facile nel breve periodo, l’unico modo per non aggravare la recessione nel breve periodo è quello di lasciare che lo stato aumenti il deficit pubblico. Ecco il grafico di Koh sulla Spagna.

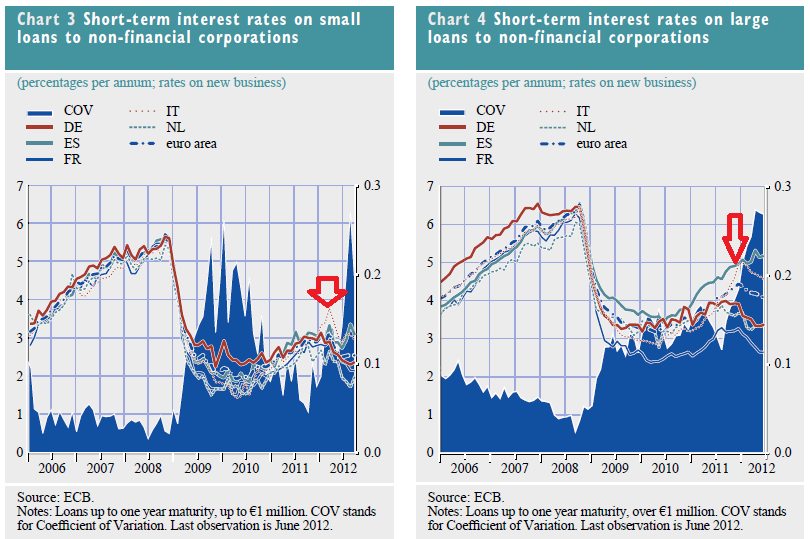

4. Panunzi esclude che la politica monetaria possa fare molto: “al livello dei tassi americani, è illusorio aspettarsi miracoli da questa politica. Quindi la politica fiscale espansiva resta, secondo questa prospettiva, la via più convincente per evitare una forte depressione.” Una delle ragioni per cui diciamo sempre su questo blog che la politica monetaria europea della BCE è condizione necessaria ma non sufficiente per suscitare crescita economica. Bene. Andiamo avanti allora.

5. Ed ecco la ricetta che Panunzi non si sente di rigettare a priori per gli Usa: “Ovviamente il maggior debito verrà scaricato sui contribuenti che pagheranno le tasse in futuro, ma, per quello che riguarda gli USA, i tassi sono così bassi che quelli che Krugman chiama i bond vigilantes, cioè i mercati, sembrano non essere ancora preoccupati della sostenibilità del debito americano. Inoltre, se il deficit pubblico verrà utilizzato per finanziare investimenti pubblici in modo produttivo, le generazioni future avranno più debito, ma anche una maggiore ricchezza complessiva.” Wow. E quindi eccoti sdoganata potenzialmente la politica fiscale espansiva. Già questa è notizia da festeggiare!

6. Qui si ferma Panunzi, passando subito a parlare d’Italia, su cui torneremo. Ma intanto fa un primo scivolone che non può passare inosservato: scivola talmente tanto che dagli Usa … atterra in Italia, senza fare scalo a Berlino. O a Madrid. E già. Perché per sua stessa ammissione, se tanto mi dà tanto, ci sono paesi europei che potrebbero adottare senza problemi questa strategia suggerita da Koh per farne beneficiare l’area dell’euro tutta: la Germania in primis. Come dice Koh stesso: “malgrado vi sia un’ampia disponibilità di risparmi privati (in Irlanda e Spagna), i gestori di fondi pensione spagnoli e irlandesi che non si fidano del debito pubblico locale possono tranquillamente acquistare bund tedeschi. Ciò lascia i governi spagnoli ed irlandesi incapaci di finanziarsi con i propri risparmi nazionali per combattere questo tipo di recessione “patrimoniale”. Se i governi di Germania ed Olanda prendessero a prestito attivamente e spendessero questi soldi provenienti da Spagna e Irlanda ciò sosterrebbe l’attività economica in tutta la zona euro con un impatto positivo anche su Spagna ed Irlanda. Sfortunatamente i governi tedeschi e olandesi sono focalizzati esclusivamente sulla riduzione dei deficit pubblici come previsto dal trattato di Maastricht.” Quindi, seguendo la linea Panunzi, c’è immenso spazio e merito nell’euro del Nord per politiche fiscali espansive. Ma queste mancano. Vanno subito messe in atto.

7. E cosa fare in Spagna ed Irlanda, paesi dell’ “euro Sud”? Anche su questo Fausto tace. Ma non Koh, che propone politiche volte a ridurre lo spread assieme a politiche fiscali espansive: lui suggerisce di vietare l’acquisto di bond pubblici esteri da parte di cittadini spagnoli o irlandesi. Un altro modo di farlo ovvio: il sostegno da parte di BCE, o del fondo anti spread, condizionati a politiche fiscali … espansive, cioè l’esatto contrario di quanto richiesto ora da Draghi o dai paesi dell’euro Nord! Mettiamo in atto, subito.

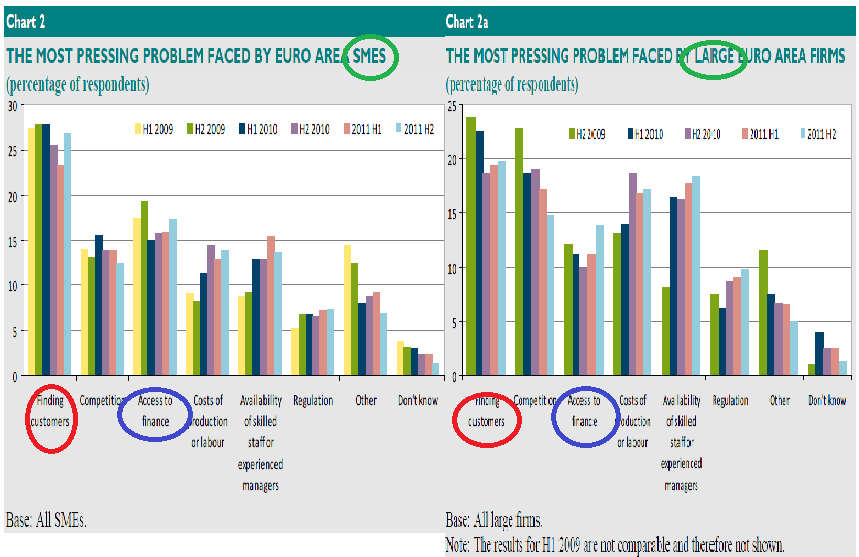

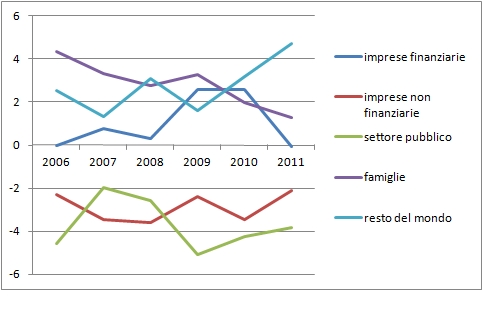

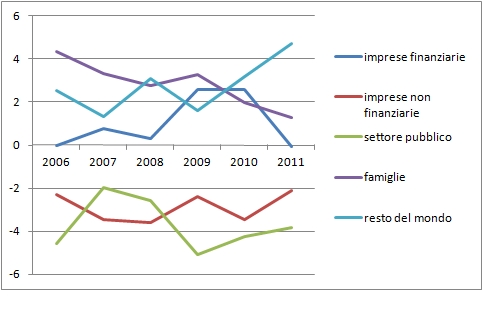

8. Va bene. Andiamo avanti e raggiungiamo Panunzi e a dove arriva il suo ragionamento. Alle politiche espansive in Italia. Che Fausto considera una bestemmia vera e propria: “quando però si cerca di adattarlo alla realtà italiana, invocando maggiore spesa pubblica in Italia, si fa un grande salto logico. L’analisi delle politiche va adattata alla situazione di ogni paese e i paesi hanno problemi molto diversi. Negli USA, come in Spagna, il settore finanziario si è trovato, allo scoppio della bolla immobiliare, ingolfato di titoli tossici dal valore ridotto e quindi con un eccesso di debito … In Italia, per fortuna, questa bolla non c’è stata o, almeno, non ha avuto le dimensioni che ha assunto negli Stati Uniti, in Irlanda e in Spagna. Se le banche italiane hanno titoli tossici in bilancio, questi sono i titoli di stato dell’Italia, in cui il rapporto debito/Pil ha superato il 120 per cento.” E’ vero quanto sostiene Fausto? Assolutamente. Se guardiamo ai flussi finanziari dal 2006 al 2011 in Italia (da me elaborati su dati Bankitalia) emergono dati interessanti.

In verde vedete il moderato deficit pubblico italiano (su PIL) durante la prima recessione e il rientro dovuto alle recenti politiche restrittive. Più interessante appare l’andamento del settore privato, in primis le famiglie (viola) che dal 2006 come vedete hanno ridotto i loro risparmi attingendo alla loro ricchezza finanziaria. Una reazione diversa da quella delle famiglie affette da crisi finanziaria (Usa, Spagna ecc.) ma significativo: in una crisi economica percepita come temporanea le famiglie non riducono il loro consumo di tanto quanto si riduce il loro reddito, riducendo piuttosto i loro risparmi e la loro accumulazione di ricchezza finanziaria, aspettando tempi migliori. Ma a un certo punto, ecco l’avvertimento che pongo, se l’economia non riparte, le famiglie adeguano permanentemente i loro consumi al minore tenore di vita. A quel punto la recessione può avvitarsi ulteriormente per calo di fiducia. I dati fanno anche emergere un certo deleveraging delle banche italiane (blu scuro) negli anni 2009-2010 arrestatosi l’anno scorso. Interessante è invece il comportamento delle imprese italiane non finanziarie (rosso) che durante la crisi non hanno tanto ridotto i loro debiti ma (coerentemente con l’anomalia segnalata dalla BCE nel suo rapporto sulle PMI europee) con tutta probabilità, il loro attivo, come e più delle famiglie.

Insomma, per farla breve, l’Italia non è nello stesso tipo di recessione di Irlanda e Spagna. Merito va dato a Panunzi di averlo fatto emergere con chiarezza maggiore di quanto non avevo fatto io nei precedenti blog.

9. Ma ecco l’ultimo salto logico, sull’Italia. “I problemi italiani sono proprio quelli di un debito pubblico eccessivo che ci rende vulnerabili a quella che stoltamente viene chiamata la “dittatura dei mercati” nonché di una spesa pubblica eccessiva e improduttiva. Invocare maggiore spesa pubblica dopo avere letto degli sprechi della Regione Sicilia, delle forestali calabresi, degli squilibri nella spesa sanitaria tra regioni italiane per prestazioni equivalenti, in una situazione in cui lo Stato si indebita al 6%, non è essere keynesiani o krugmaniani: è divorziare dalla realtà.”

No. Il problema attuale italiano si chiama crisi da domanda aggregata infuocato da politiche austere, tanto quanto Spagna ed Irlanda. Basta guardare i dati su investimenti e consumi privati italiani. Non è crisi à la Koh ma è una tipica crisi keynesiana da mancanza di domanda aggregata. Questo circolo vizioso dell’austerità, esattamente come per Spagna ed Irlanda, sta mettendo in pericolo le finanze pubbliche ed aumentando il rapporto debito-PIL come da punto 1 sopra di Panunzi. Una crisi da domanda si cura con maggiore domanda. Punto. Non da domanda proveniente da maggiore moneta in circolazione per i motivi illustrati da Fausto (punto 4). Non da minore tassazione che le famiglie italiane comincerebbero a risparmiare. Da maggiore spesa pubblica per acquisto di beni e servizi e lavori. Studi di Banca d’Italia ampiamente descritti su questo blog mostrano come addirittura com maggiore spesa pubblica con appalti diminuisca il debito e non solo il debito pubblico su PIL: ma è ovvio, è l’altra faccia della medaglia dell’austerità che non funziona!

10. Vero è che l’Italia ha un punto debole nel suo debito e che maggiore deficit potrebbe preoccupare i mercati. Da 1 anno su questo blog per tutelarci da questo effetto sosteniamo: a) che l’Italia non può partire da sola ma deve agire assieme ad una strategia espansiva europea, b) che l’Italia non deve fare deficit per fare questa spesa pubblica: basta che i tagli agli sprechi (che domanda di beni non sono ma trasferimenti inutili ed il cui taglio non è recessivo) o che le tasse attuali, stupidamente usati per ridurre il debito, siano usati invece per finanziare spesa pubblica (domanda pubblica, cioè appalti).

11. Sugli sprechi ho già dato una risposta. Il paradosso è che abbiamo chiesto a Monti di fare la spending review. Siamo convinti o no che la sappia fare? Che sappia tagliare gli sprechi? Sì? E allora chiuso. La nuova spesa pubblica sarà vera domanda e non spreco. Se Fausto non si fida che Monti sappia dire a Lombardo come spendere i soldi (e non a caso Lombardo non c’è più proprio ora!) allora mandiamo Monti a casa perché non assicura nemmeno la bontà delle riforme. Altrimenti, se pensiamo lo sappia fare, teniamocelo insieme alla maggiore spesa pubblica di qualità. Tertium non datur.

Aspettiamo ora che dopo la Bocconi segua anche l’Europa. La goccia scava la pietra. Vinceremo. Per il bene dell’Europa.