Alan Taylor insegna oggi Economia alla prestigiosa University of Virginia. Ma nel biennio 2010-11 era altrove. Nella nota iniziale del suo ultimo lavoro pubblicato qualche giorno fa spicca il caveat: “Alan Taylor è stato Senior Advisor presso Morgan Stanley nel biennio 2010–11, ed ha ricevuto compensi per presentare i risultati delle sue ricerche ad incontri privati e pubblici”. Ecco al lavoro le prime regole che si sono dati dopo la crisi gli economisti Usa per dichiarare i loro potenziali conflitti d’interesse: non male. Aspettiamo che qui in Italia si faccia altrettanto, anche per i corsivi sui maggiori quotidiani quando pubblichiamo le nostre opinioni.

Ma torniamo a Taylor, economista con un passato presso la banca d’affari Morgan Stanley, pericoloso forse per il suo conflitto d’interessi potenziale ma certamente anche un esperto che può dirci qualcosa di nuovo su questa crisi finanziaria mondiale e su quanto i suoi effetti nefasti rischino di rimanere con noi, e per quanto.

Ebbene Taylor nel suo lavoro argomenta come 1) i principali responsabili delle crisi finanziarie del tipo che stiamo attraversando non sono tanto gli squilibri di bilancia commerciale né quelli di debito pubblico, ma quelli dovuti a eccessi di credito (“credito sbagliato”) da parte del sistema bancario e 2) come tanto maggiore l’eccesso di credito che ha generato la crisi tanto peggiore e più duraturo il successivo aggiustamento dell’economia: minore PIL, consumo, investimento, credito, moneta, inflazione.

Questo ruolo degli eccessi del credito, specie quando esasperati da crisi finanziarie è spesso, e gravemente secondo Taylor, sottostimato dai politici: “Una “normalizzazione” dell’economia su tutte queste dimensioni semplicemente richiede molto più tempo in uno scenario di questo tipo. E’ facile immaginare come i politici, se fossero ignoranti a riguardo di questi fattori, potrebbero incurantemente effettuare previsioni economiche eccessivamente ottimistiche, o intraprendere azioni di politica economica premature, mettendo a rischio una un sentiero di ripresa già estremamente fragile”.

Ah le previsioni. Che per l’Italia 2012 hanno già sbagliato il bersaglio con un ottimismo che non ha trovato conferme. -2,5% di PIL, mica poco (il FMI nel maggio 2011 indicava, come il Governo, +1,3%!). Ma già nel 2013 tutti danno per vicina la ripresa, anzi mi correggo, ormai danno solo per meno devastante la recessione. E dal 2014 ovviamente trionfa l’ottimismo con numeri positivi (il FMI nel 2011 dava +1,4 dal 2012 in poi per sempre).

Ma stiamo usando il modello giusto direbbe Taylor, che tenga conto della crisi che ha originato l’attuale situazione? Forse no.

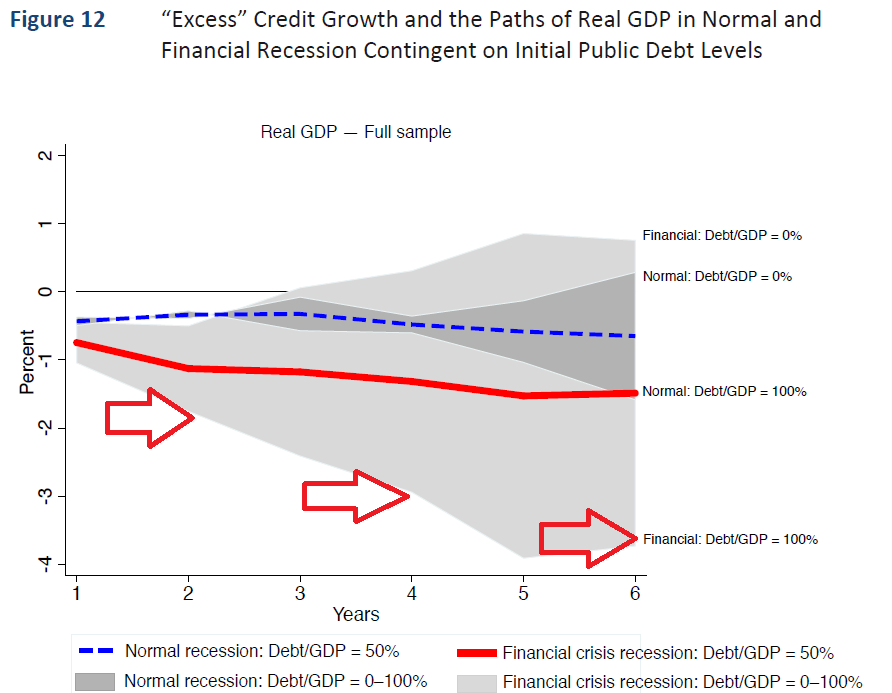

Guardate il grafico che ci propone derivante dalle sue simulazioni. In blu vedete l’andamento del PIL a seguito di crisi derivanti da eccesso di credito in assenza di crisi finanziaria, per un paese con un rapporto debito-PIL del 50%: recessione prolungata (gli anni sono sull’ascissa, la crescita del PIL sull’ordinata), sì, ma moderata. In rosso la stessa linea ma con una crisi del credito accompagnata da crisi finanziaria, simile a quella che l’Europa sta sperimentando in questi ultimi 2 anni, sempre per un Paese con un rapporto debito-Pil del 50%. Come vedete in questo caso la crisi si prolunga per 6 anni con una recessione peggiore, da -1% di PIL annuale circa.

Se il debito-PIL sale, fino al 100%, le cose vanno peggio, forse, dice Taylor, perché con debito alto i paesi non usano con la stessa forza le politiche anti-austerità. Forse pensa all’Italia? O alla Spagna? Guardate un po’ dove andiamo a finire seguendo il contorno grigio più basso di tutti (seguite anche le frecce rosse): al -1% del primo anno ed al -2,5% del terzo (toh, lo stesso numero che quello effettivamente italico del 2012), fanno seguito numeri spaventosi per il quarto, quinto e sesto anno: -3%, -4% e -4% di PIL, stile Grecia.

Certo, sono solo scenari. Ma anche il Ministero dell’Economia fa scenari, solo più (molto più) ottimistici. E anche se quelli del Ministero fossero scenari oggettivi (ma vedremo presto in un altro post che le cose non stanno sempre così, specie quando le finanze pubbliche non vanno bene, si tende a sovrastimare l’andamento dell’economia e delle finanze pubbliche …) non tengono conto, come sospetta giustamente Taylor, delle caratteristiche eccezionali di questa crisi. Facendoci temere che con le nostre politiche (europee) sbagliate stiamo “mettendo a rischio una un sentiero di ripresa già estremamente fragile”.

Siamo sicuri che conviene rimanere ottimisti solo per non spaventare nessuno e sperare che così le imprese investano ed i consumatori spendano in attesa che gli Stati Uniti ripartano? Vale veramente la pena mettere il nostro destino in mani altrui e non adottare invece le contromisure adatte? Davvero siamo sicuri?