Oggi sul Messaggero, il mio pezzo.

*

Qualcuno ha cercato di attribuire le ragioni del successo di Cameron alle recenti elezioni britanniche al fatto di avere attuato politiche di austerità – meno spese pubbliche e più tasse – responsabili, ad avviso di questi, di aver fatto ripartire la crescita dell’economia d’oltre Manica. Un dibattito che riguarda da vicino noi italiani: quale migliore spot pubblicitario – in apparenza – di quello inglese, per coloro che avocano politiche del rigore per uscire dalla crisi?

Le cose stanno, in realtà, molto diversamente e basterà far parlare i dati per dimostrarlo. Il Regno Unito colpito dalla crisi nel 2008 ha un debito pubblico del circa il 40% del PIL, valore che oggi è più che raddoppiato e pari al 90%; il deficit pubblico che ante crisi era del 3% del PIL, è salito addirittura all’11% nel 2009 e oggi resta superiore al 4%, sempre sopra la soglia del 3% di Maastricht e lontanissimo dall’equilibrio di bilancio imposto in altri Paesi europei dal Fiscal Compact; la spesa pubblica sul PIL sale, in percentuale del PIL, dal 42,9% nel 2007 al 49,7% nel 2009 ed oggi rimane a livelli superiori a quelli ante crisi, attorno al 44,4% del PIL; le entrate fiscali, vicine al 40,5% prima della crisi, diminuiscono nei primi anni ed oggi risalgono e sono di poco superiori, attestandosi attorno al 41% di PIL.

Guardando questi dati non sembra proprio un Paese che in questi anni ha applicato l’austerità. Certo, ha ridotto deficit e spesa pubblica nel tempo, ma solo dopo averli fatti crescere enormemente a sostegno dell’economia nel “subito-dopo crisi” e comunque lasciandoli ancora oggi a livelli superiori a quelli “ante-crisi”. Se Italia e Regno Unito hanno ambedue ridotto nel tempo i loro deficit pubblici, lo hanno fatto partendo da livelli molto diversi; in particolare il secondo lo ha ridotto solo dopo una massiccia dose di sostegno iniziale all’economia. Immaginate di aiutare un malato dandogli una forte quantità iniziale di medicinali, 10 pasticche, e poi lentamente di togliergliene, fino ad arrivare a 5; e ora immaginate lo stesso malato che al picco iniziale della malattia riceve 5 pasticche e alla fine dello stesso periodo non ne riceve nessuna: quale dei due pensate, di fronte ad una brutta malattia, abbia avuto più possibilità di cavarsela? Certamente il primo.

Aggiungete che a questa politica fiscale espansiva si accompagnò una politica monetaria sin da subito a sostegno e capace di abbattere il cambio - da circa 1,5 euro a sterlina prevalenti prima della crisi a circa 1,15 per molti anni dopo la crisi iniziale – aiutando il settore delle esportazioni britanniche.

Ma il segreto del successo britannico non sta solo nel maggiore sostegno immediato al malato appena colpito da un virus temibile. Ben presto il Regno Unito si è reso conto che se voleva continuare a sostenere l’economia a forza di maggiore domanda pubblica non poteva farlo continuando a far crescere il debito pubblico. Ha dunque fatto partire la madre di tutte le riforme: una vera spending review – specie negli appalti pubblici - che non fosse a caccia di tagliare a tutti i costi ed a casaccio la spesa, ma solo quella parte che non genera ricchezza, gli sprechi. Per farlo ha investito, ovvero ha speso soldi, per permettere di migliorare la professionalità delle proprie stazioni appaltanti, selezionandovi i migliori dipendenti, dando loro responsabilità e gratificazioni in caso di appalti ben aggiudicati e sorvegliati; ed investendo ha dunque risparmiato. Con questi risparmi ha potuto investire nuove risorse, senza fare più maggiore debito, a sostegno dei settori ritenuti più strategici, come sanità e spesa sociale.

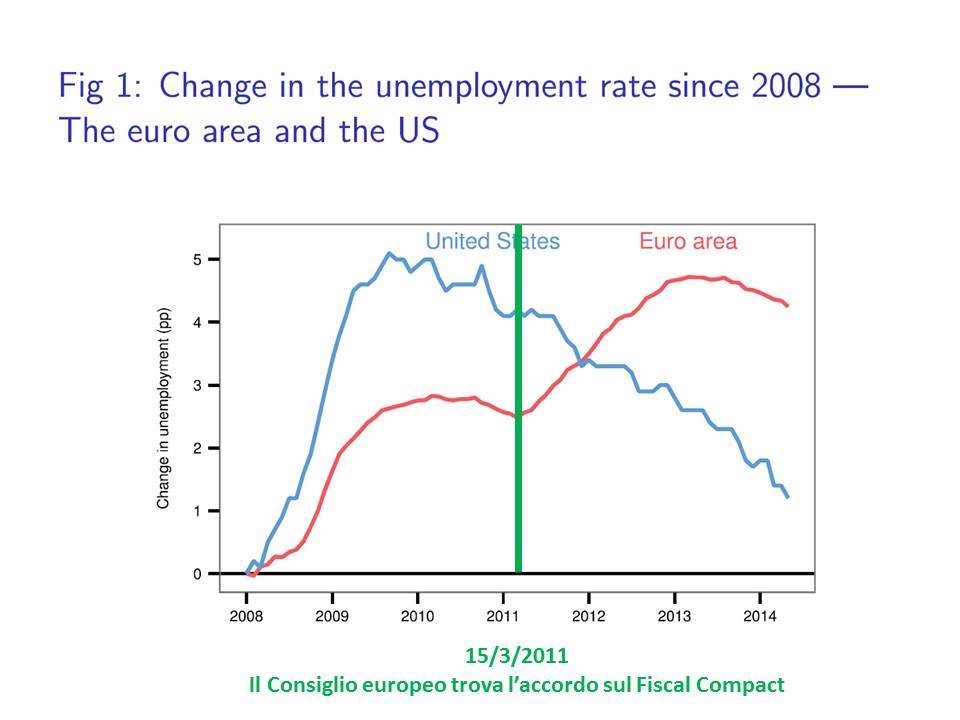

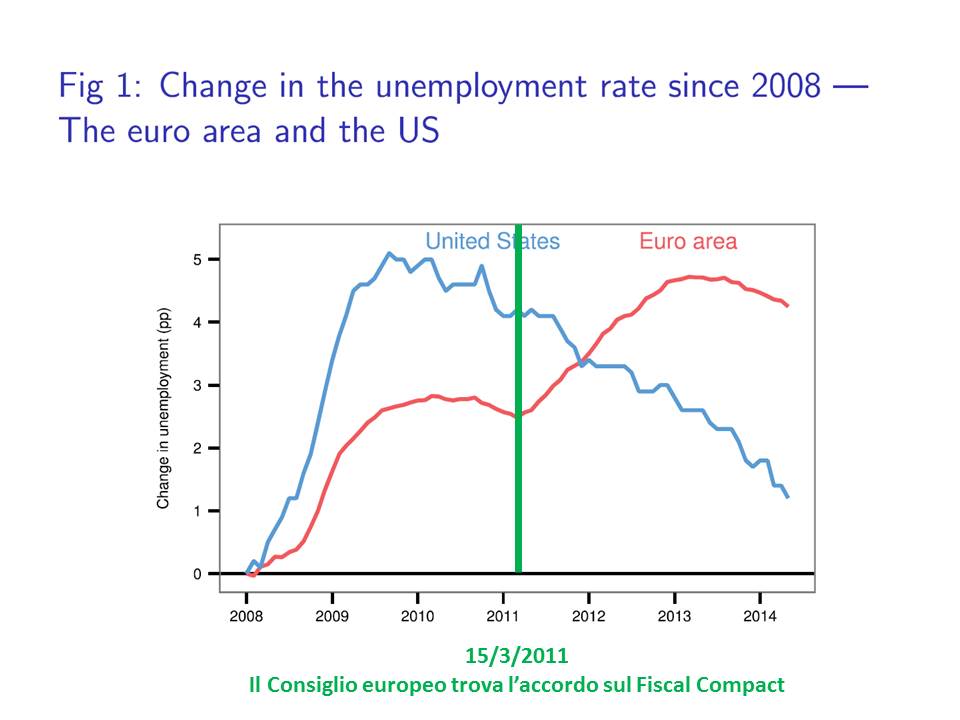

Ecco spiegato il successo del Paese: un mix geniale di immediato aiuto all’economia nel momento di massima difficoltà ed una espansione quantitativa via via minore col passare dal tempo, accompagnata però da una crescente qualità della spesa. Come paragonare questa rapida storia britannica a quella di un Paese come l’Italia appartenente all’area euro? Cos’è che loro hanno avuto e noi no per riprendersi economicamente al contrario di noi?

A qualcuno verrà in mente di dire: “loro hanno la sterlina che hanno deprezzato, noi abbiamo l’euro che ci ingabbia e da cui dobbiamo uscire”. Nulla di più falso. La recente manovra di Draghi ha dimostrato come sia possibilissimo dentro l’area euro abbattere i tassi d’interesse verso lo zero con la politica monetaria e deprezzare il tasso di cambio. Il problema semmai è stato quello di un clamoroso ritardo nella scelta della BCE di “quando” ricorrere al potente cannone di politica monetaria e di cambio rispetto alla veloce e pragmatica Bank of England.

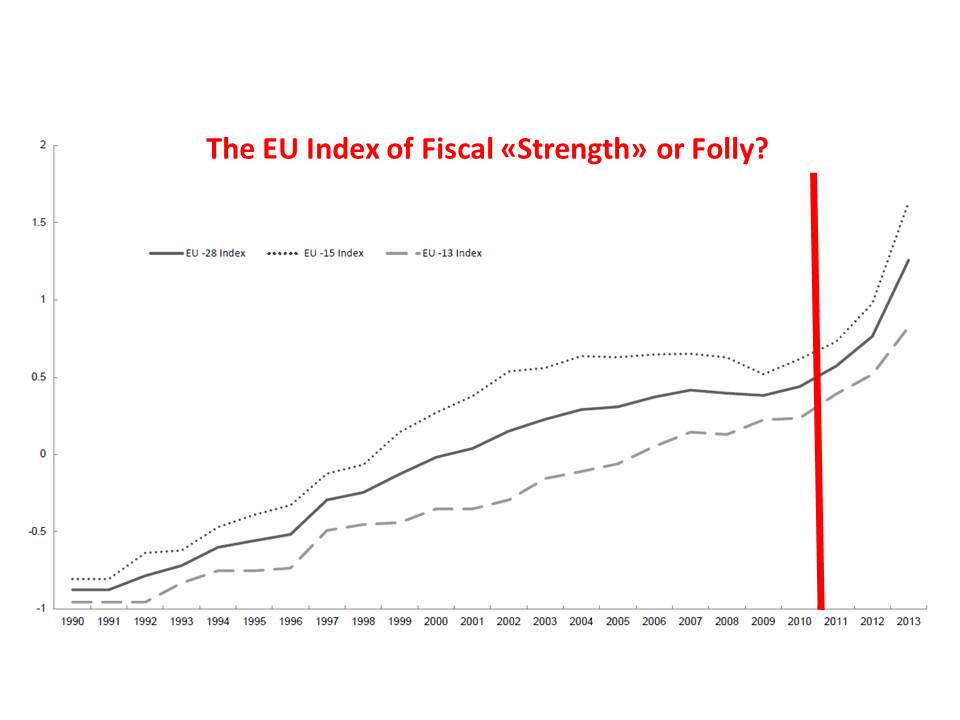

Ben altro hanno avuto i britannici: il coraggio, quasi unico tra i Paesi dell’Unione europea, di rinunciare a quella macchina infernale chiamata Fiscal Compact che, senza se e senza ma, obbliga i Paesi come l’Italia a ridurre i deficit anche nei momenti in cui l’economia privata ha più bisogno di una spinta possente dallo Stato. Oggi, ad esempio, mentre il Regno Unito veleggia attorno al 5% di PIL di deficit, Renzi si lega le mani annunciando urbi et orbi che nei prossimi tre anni ridurrà il deficit su PIL dal 3% del PIL allo zero, deprimendo la voglia di investimento delle imprese italiane e incartandoci sempre più in un circolo vizioso che dura da anni. Quel Fiscal Compact infine, obbligando l’Italia a tagliare la spesa ogni anno e avvenendo in assenza di una spending review seria, ha fatto sì che i tagli fossero per forza fatti a casaccio, rendendoli dunque spesso poco giustificati e suscettibili di contestazioni, come quelle per la deindicizzazione all’inflazione delle pensioni.

Ma la spending review mancata non è certo da addebitare all’Europa: non abbiamo investito in questi anni nella professionalità delle nostri stazioni appaltanti e non siamo dunque capaci di identificare quegli sprechi che, una volta tagliati, darebbero, a loro volta, le risorse per finanziare quegli investimenti pubblici così essenziali per restituire ottimismo e ossigeno all’economia italiana.

Se qualcosa il Regno Unito insegna all’Italia ed all’Europa è che un sano pragmatismo privo di ideologie, una efficace reattività alle sofferenze immediate della popolazione ed una ferrea volontà di realizzare poche ma essenziali riforme portano un Paese a uscire da momenti di difficoltà estrema e ad offrire ai suoi concittadini opportunità, sollievo, progresso.