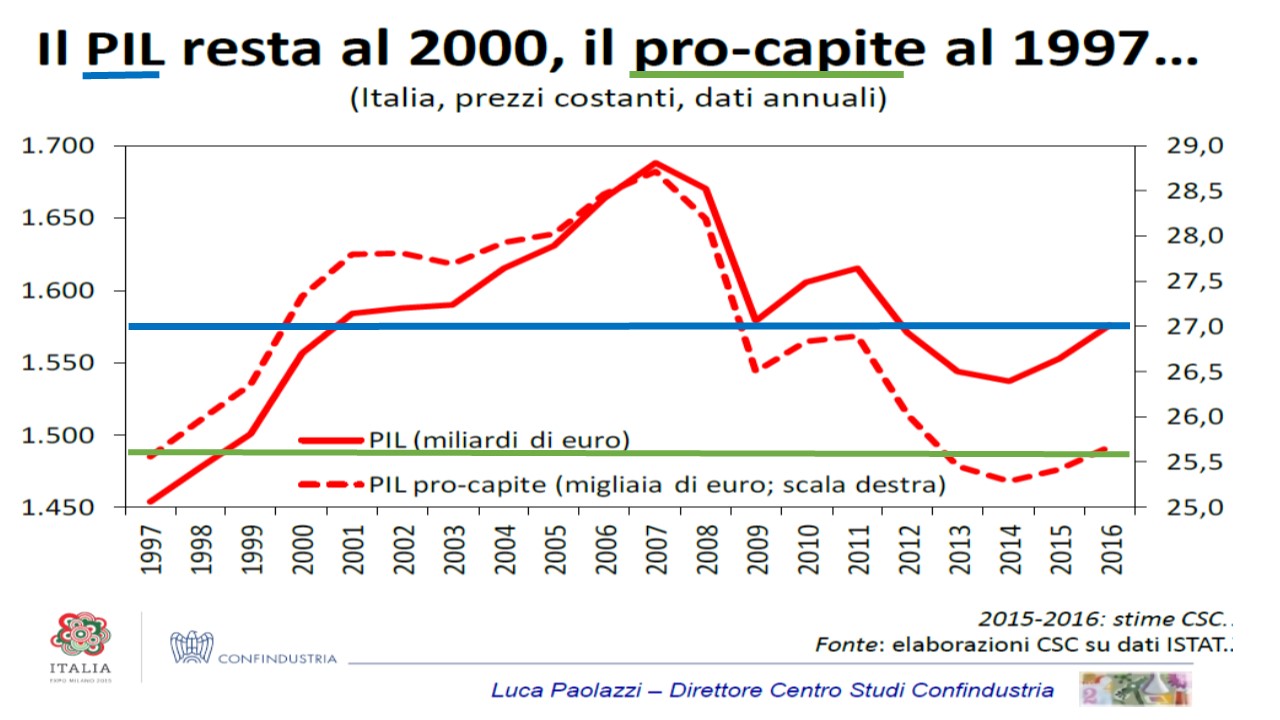

I famosi moltiplicatori della spesa pubblica. Quelli che ci dicono di quanto aumenterà il PIL (e con esso l’occupazione) se aumentassimo la spesa pubblica produttiva e quanto diminuirà il PIL (e con esso l’occupazione) se la riducessimo. Quelli che le varie autorità dei paesi occidentali hanno ignorato durante la fase più acuta della crisi per odio ideologico di tutto ciò che è pubblico, commettendo errori mostruosi di valutazione dei danni dell’austerità. Danni che hanno generato disoccupazione e sofferenza, specialmente in quella parte di Europa che più aveva bisogno di ossigeno dalla politica economica. Danni con effetti duraturi che non permettono alle economie, ancora oggi, di riprendersi. Danni non ancora incorporati nella logica austera del Governo Renzi che continua a ridurre il deficit verso il pareggio, malgrado annunci l’opposto sbandierando il vessillo della “lotta all’austera Europa”.

E generando grande confusione nella testa degli operatori. Un amico e bravo giornalista della Stampa, Stefano Lepri, a un mio tweet che indicava come questo Governo rimanga austero perché riduce il deficit, ha replicato: “però penso abbia ragione Prometeia a sospettare che (il deficit) non scenderà, anzi potrebbe risalire”.

*

Ora, si dà il caso che le scelte di politica fiscale, e soprattutto la modalità con cui vengono annunciate, giocano un ruolo decisivo nel ridare o meno fiducia a imprese e famiglie nelle loro decisioni di spesa, fossero esse di investimenti o di consumi.

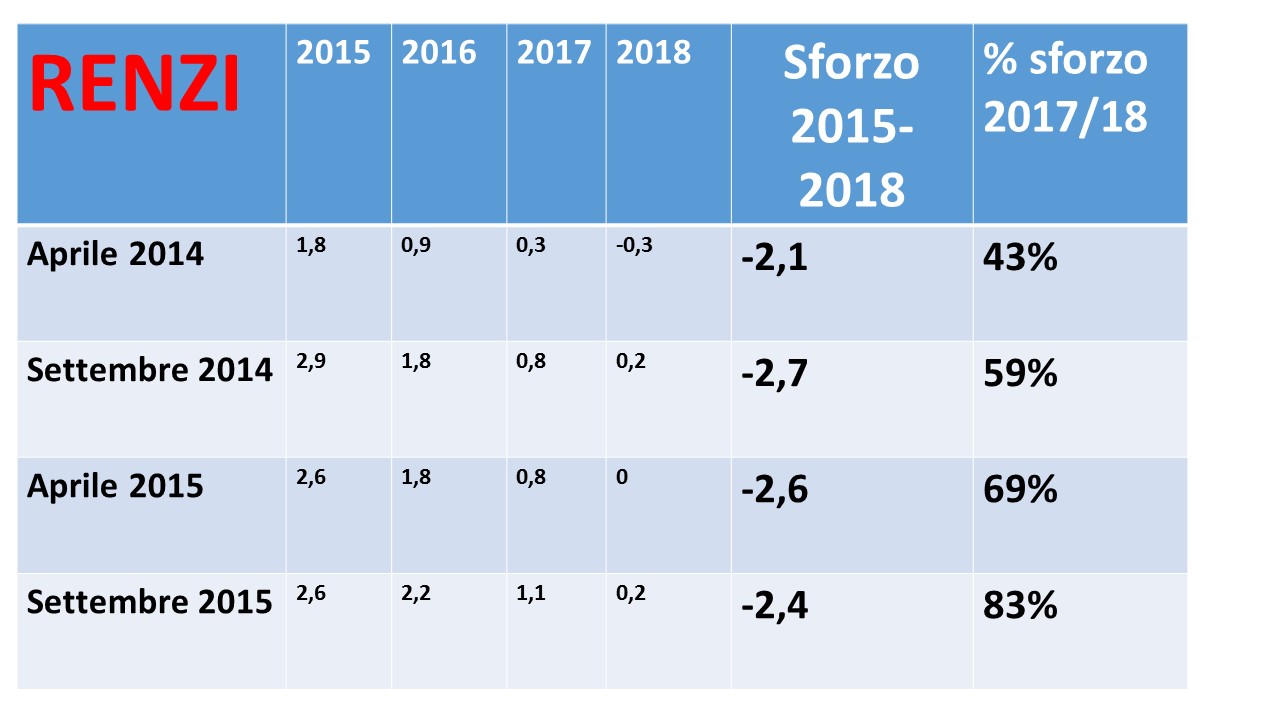

Abbiamo già detto mille volte http://www.gustavopiga.it/2015/89-dellausterita-verra-prima-delle-elezioni/ su questo blog quanto poco facciano, per migliorare le aspettative e ridare ottimismo, annunci di “minore austerità oggi” che però promettono contemporaneamente, per gli anni a venire, manovre ancora più dure per raggiungere ne giro dei soliti 3 o 4 anni il solito equilibrio di bilancio. Di fatto la costruzione del Fiscal Compact, con i suoi piani pluriennali di rientro del deficit – a cui Renzi obbedisce senza se e senza ma, ottenendo briciole di sconti per l’oggi – rendono vani gli sforzi per ricreare un clima di fiducia, cosa a cui anela il nostro Premier.

D’altro canto la fiducia, al di là della questione di annunci incoerenti a livello pluriennale, non si restaura con i tagli di spesa e del deficit (secondo errore di Renzi), che hanno moltiplicatori negativi, ma con l’aumento degli investimenti pubblici, ossia della spesa produttiva.

Ormai gli studi su questo aspetto sono infiniti, con buona pace di Alesina e Giavazzi. L’ultimo in ordine di tempo che ho letto, quello di un bravo dottorando dell’Università di Padova, Juan Manuel Figueres, che immette un’altra bella dimensione nel dibattito sui moltiplicatori. Lavoro che potrebbe essere utile a Renzi, se solo smettesse di usare modelli macroeconomici sbagliati per guidare l’economia italiana. http://economia.unipd.it/sites/decon.unipd.it/files/20150202.pdf

Figueres nel suo lavoro conferma prima di tutto come la spesa pubblica ha moltiplicatori alti (e dunque serve) nelle recessioni ma non nei momenti in cui l’economia già va bene. E va beh, lo sapevamo già. Ma siccome siamo in un momento nero, il messaggio è chiaro ed è bene ribadirlo a chi è duro di comprendonio: fai più spesa produttiva e uscirai dalle secche della crisi. L’opposto di quanto fatto da Renzi, che né riduce gli sprechi né aumenta gli investimenti pubblici.

Ma tramite quale canale? Qui le cose grazie a Figueres si fanno interessanti. Egli mostra come tutto l’impatto positivo generato dalla maggiore spesa pubblica in recessione passa per un effetto “fiducia” su consumi e investimenti privati, che ripartono al mero “annuncio” di un futuro supporto all’economia tramite, appunto, investimenti pubblici. Aumenti a sorpresa della spesa, sostiene ancora il giovane economista, non influenzando le aspettative del settore privato, non hanno praticamente alcun impatto anche se avessero la stessa dimensione dei programmi chiaramente e credibilmente annunciati e ancora da attuare concretamente.

*

Nella sostanza cosa dovrebbe capire Renzi da questo lavoro?

Due cose che non vanno fatte ed una che va messa al centro dell’azione di Governo.

Da non fare:

Renzi non dovrebbe andare in televisione e urbi et orbi annunciare che “se ci bocciate questa manovra (austera, anche se meno di prima) noi la ripresentiamo”, perché, siccome è austera, non ridà ottimismo.

Né deve fare quel che dice Prometeia, ripreso dal mio amico Lepri, che da un lato all’Europa dice che fa austerità (minori deficit) ma in realtà alla fine farà sì che il deficit sarà più alto, nascondendo la manina birichina. Perché questo non ha impatto alcuno su ottimismo e voglia di investire e consumare del settore privato, confuso da annunci incoerenti.

Da fare:

Il nostro Premier dovrebbe andare in televisione e dire: “noi per i prossimi cinque anni restiamo con un deficit pari al 3% del PIL, aumentandolo dal livello attuale e in più ridurremo gli inutili sprechi e con quelli ci finanzieremo ancora maggiori investimenti pubblici” e “se voi europei ci bocciate questa nostra moratoria sull’assurdo Fiscal Compact, noi la ripresentiamo”.

Ce la farà a non essere austero o birichino ma un vero leader pieno di fatti concreti e non di mera berlusconiana comunicazione? Bah. A me il tempo pare scaduto.