Ieri mentre guardavo tanti giovani studenti e futuri laureandi dignitosamente alzarsi per applaudire Mario Draghi al suo ingresso in Aula Magna per la Lezione in onore dell’economista scomparso Federico Caffè (bravissimi i miei colleghi della Sapienza a organizzare perfettamente il tutto), mi sentivo orgoglioso di loro. Molti di questi, ne sono certo, non condividevano in toto la posizione della BCE né tutto quello che diceva Draghi. Ma erano lì, per ascoltare, capire, e anche rendere omaggio ad una istituzione che comunque rappresenta una parte importante della nostra costruzione di pace, l’Europa, e della lotta all’inflazione. E ad un uomo, italiano, che molti ammirano nel mondo e che ci onora con i suoi successi.

Nel contempo udivo fuori le voci. Urlanti, vocianti, protestanti. Erano gli altri giovani, studenti e non, che protestavano, non violenti, contro Draghi e contro la BCE. Mi sentivo orgoglioso di loro. Per il loro coraggio, la loro voglia di dire la loro. Erano lì per parlare, spiegare, ed anche per criticare un’organizzazione chiusa e a volte poco trasparente, che rende difficile l’avanzamento di politiche più attente all’occupazione. E criticare un uomo, Mario Draghi, che, come ha detto lui stesso ieri, iniziò il suo percorso come loro, criticando la marcia verso la moneta unica europea, nella sua tesi di laurea con Caffè. E poi è cambiato.

Ma più di tutto ero orgoglioso del fatto che coesistessero, questi due gruppi, uno accanto all’altro, sfiorandosi e mai toccandosi, ma mai odiandosi, rispettandosi. Che bel futuro, il nostro futuro se messo in mano a loro.

Ma lo sarà?

10% della disoccupazione giovanile europea. 534000 giovani.

10% dei fondi europei destinati non ancora allocati. 8 miliardi di euro.

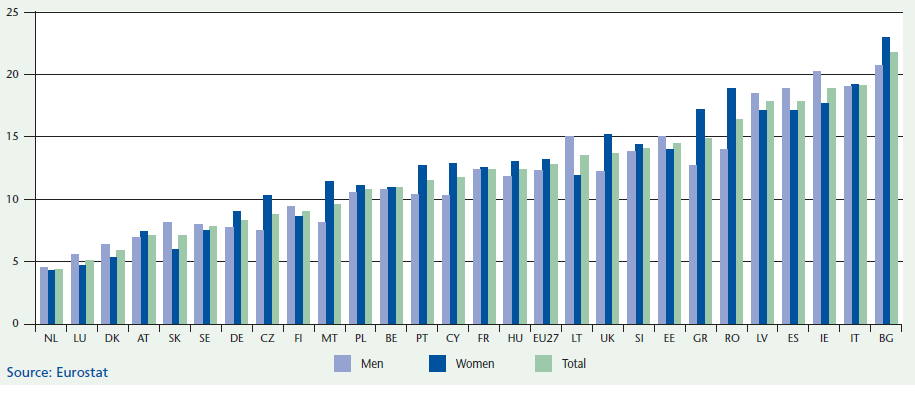

Italia. Uno degli 8 paesi con tasso di disoccupazione giovanile superiore al 30% a cui la Commissione europea assieme ai governi interessati ha dedicato una attenzione specifica: siamo in compagnia di Grecia, Irlanda, Latvia, Lituania, Portogallo, Slovacchia e Spagna.

3,6 miliardi degli 8 sono stati già riallocati a combattere la disoccupazione giovanile. Dovrebbero aiutare 128.000 giovani e 28.000 piccole imprese.

Un bravo dunque al Governo e in particolare, credo, al Ministro Fabrizio Barca che si deve essere impegnato per questo risultato.

Ora facciamo di più.

E soprattutto facciamo presto. Per salvare l’euro, sì, ma anche per evitare fenomeni di scoraggiamento che portano ad una rapida uscita, spesso permanente, dalla forza lavoro. Per salvare i giovani.

Come?

L’assenza di politiche macroeconomiche della domanda, ossia di politiche che combattono la disoccupazione, fa più male ai giovani che ai non-giovani. Nella recessione 2008-2010, stima l’ILO, per un aumento mondiale dello 0,5% della disoccupazione adulta, quella giovanile è aumentata dello 0,9%. Peggiore è questa dinamica in Europa. Ecco le parole del rapporto ILO: “dal punto di vista della crisi dell’occupazione giovanile, una forte ed immediata riduzione nella spesa pubblica non può che, probabilmente, aggravare il problema”.

Il modo migliore di combattere la disoccupazione giovanile è ovviamente quello di riavviare immediatamente il motore dell’economia tramite appalti pubblici. Che hanno un vantaggio aggiuntivo: come ebbe modo di dire Obama quando presentò il suo progetto di politica fiscale espansiva per combattere la crisi, l’occupazione che si genera con appalti di beni e servizi si rivolge ai giovani meno abbienti, quelli più a rischio di emarginazione e di finire nel settore informale o criminale.

L’ILO raccomanda anche quelle politiche di occupazione pubblica che abbiamo raccomandato col nostro appello a Monti e che forse potrebbero rappresentare meglio di qualsiasi altro strumento, ora come ora, una soluzione immediata ed efficace all’occupazione giovanile. Forse usi alternativi dei fondi europei daranno occupazione giovanile troppo tardi? Allora assumiamoli direttamente, per 2 anni, questi giovani.

Ma la piaga vera italiana giovanile va ben al di là dei numeri della disoccupazione. Che il nostro tasso di disoccupazione giovanile sia del 35,9% contro il 21,9% del Regno Unito ma che i nostri disoccupati siano circa la metà di quelli giovani britannici (534.000 vs. 994.000 unità) ci ricorda che i giovani che cercano lavoro in Italia sono molti meno di quelli di altri paesi europei.

Cosa fanno gli altri giovani italiani? Sono “scoraggiati”, dice l’Istat, una caratteristica solo italiana. Eccoli là, eccoci qua, secondi solo alla Bulgaria. Secondi.

Chi sono? Non lo so. Posso dirvi però chi è che ha più probabilità di esserlo, uno scoraggiato (o NEET):

a) coloro che riportano di avere una qualche disabilità;

b) i giovani immigrati;

c) coloro con livelli di istruzione minore;

d) coloro che vivono in aree geografiche impervie ed isolate;

e) coloro che hanno una famiglia con basso reddito;

f) coloro che hanno genitori che sono stati disoccupati;

g) coloro con genitori con bassa istruzione;

h) coloro con genitori divorziati;

Esatto. I meno protetti, quelli che da politiche che premiano il merito non sono aiutati. Hanno bisogno di politiche volte invece alle pari opportunità e dunque ad essere maggiormente aiutati.

Prof. Monti, lei può fare molto per sopperire a quanto non è stato fatto sinora. E’ questa la vera urgenza del Paese, la vera pena, la vera sconfitta che ci umilia. La combatta con tutte le sue forze, senza pentirsi di ogni euro che spenderà per essa, i 4,2 miliardi che le darà subito Bondi, i miliardi che otterrà da eventuali aumenti IVA o dagli aumenti già effettuati.

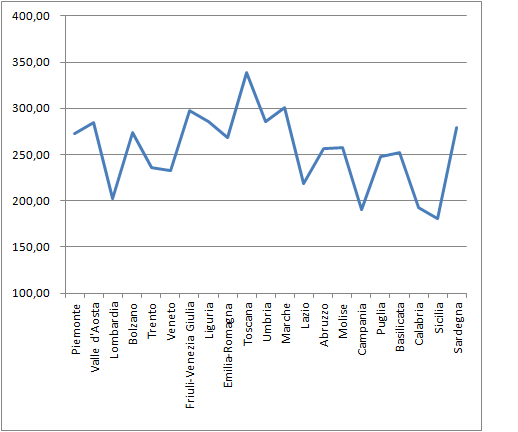

Anche perché, se proprio ci teniamo a fare i contabili, si sappia che questi scoraggiati costano. Eccome se costano. Dei paesi UE a chi costano di più? Indoviniamo. All’Italia: 1,7% di PIL, 26 miliardi di euro. Tutte perdite perché non lavorano. Senza considerare i costi sociali eventuali di maggiore criminalità, salute ecc. Val la pena spenderci sopra che ne dite?

Ma le perdite sono ancora maggiori.E si insinuano nei gangli più profondi della società italiana.

Più si è scoraggiati, più si ha sfiducia. Sfiducia nelle istituzioni, nella fabbrica sociale che ci disdegna.

Fiducia nelle istituzioni? 5/10 coloro che studiano, 4/10 gli scoraggiati.

Voterai alle prossime elezioni? 76% si per coloro non scoraggiati, 65% gli altri.

Sei interessato alla politica? 40% contro 29%.

Già. Scoraggiati da tante cose.

Ci spetta di provarci, prof. Monti. Sennò che ci stiamo a fare in questo bellissimo mondo? Come disse François Mitterand: “se è vero che la gioventù non ha sempre ragione, quella società che gli va contro ha sempre torto”.