Oggi vivono una mera lotta per la sopravvivenza, sia dell’impresa che personale. Perché sono ormai molti – troppi, maledizione! - gli imprenditori italiani piccoli e grandi che schiantano di vergogna al pensiero di andar male, di non poter restituire i debiti, di dover licenziare le persone con cui hanno lavorato fianco a fianco per tutta la vita. Non riescono a trovare il coraggio di dirlo a nessuno, spesso nemmeno alle loro mogli, e allora avviano a vivere una vita di finzione durante la quale sprecano i loro ultimi risparmi per mostrare una prosperità perduta da tempo, e questa imitazione di vita dura finché durano i soldi, ma poi arriva il giorno in cui letteralmente non ce n’è più, e allora finiscono per perdersi d’animo, per disperare, si abbandonano a pensieri cupi e aggrovigliati dentro l’azienda muta e senz’ordini, e nel momento più nero, soli, si tolgono la vita. Per il lavoro.

Edoardo Nesi, scrittore, Le nostre vite senza ieri.

Ho finito di leggere un lavoro di 4 psicologi americani che lavorano in università di prestigio. Il titolo m’intrigava: “Class and Compassion: Socioeconomic Factors Predict Responses to Suffering”, “Classe sociale e compassione: fattori socioeconomici spiegano le reazioni alla sofferenza”.

Come reagiscono le persone meno abbienti di fronte a minacce? Con due tipi di possibili comportamenti. In alcune situazioni con una ostilità maggiore, in altre – quando un’altra persona sta soffrendo o è bisognosa – individui più poveri ma che sono, è così, più attenti all’ambiente circostante, si mostreranno più empatiche verso coloro che soffrono di quanto non farebbero persone più ricche.

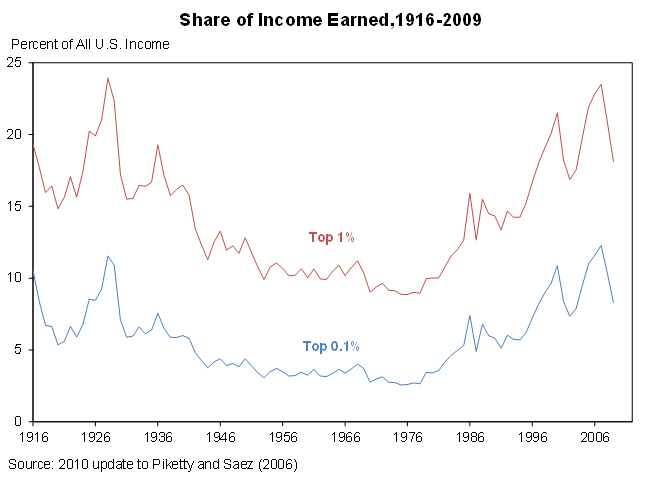

In parte già lo sapevamo. Ci sono tanti studi che mostrano come i meno abbienti sono più generosi dei ricchi: i dati sulla beneficienza dimostrano che la proporzione di reddito donata è più alta tra i più poveri.

Ma qui non parliamo di generosità, ma di compassione, empatia, per chi soffre. Né di tristezza, né di ansia. Un sentimento “sociale” di vicinanza. Che può rivelarsi importante nei momenti di sconforto nelle organizzazioni, nelle comunità.

Ci interroghiamo oggi chi può aiutare gli imprenditori in difficoltà di fronte ad una politica che fa finta di commuoversi ma pare di fatto indifferente. Alcuni sottolineeano le organizzazioni di supporto (Terraferma è un buon esempio).

Eppure potrebbero proprio essere i lavoratori a diventare prima soccoritori e poi salvatori dell’Uomo in difficoltà chiamato imprenditore. Ci sta.

Come per George Bailey, ne La vita è meravigliosa di Frank Capra:

Quando arriva il finale e tutti cantano Auld Lang Syne mi rimetto a piangere come ogni volta, perché proprio non reggo – non ho mai retto, a dirla tutta – a vedere il mondo rimesso a posto e quell’esercito di allegri perdenti che corrono ad aiutare George Bailey perché si ricordano che lui ha fatto loro del bene, e ognuno di essi – anche la negra! si stupisce qualcuno – è felice di depositare una parte dei propri risparmi in un cesto di vimini per salvare George e la sua banca.

Edoardo Nesi, imprenditore, Le nostre vite senza ieri.