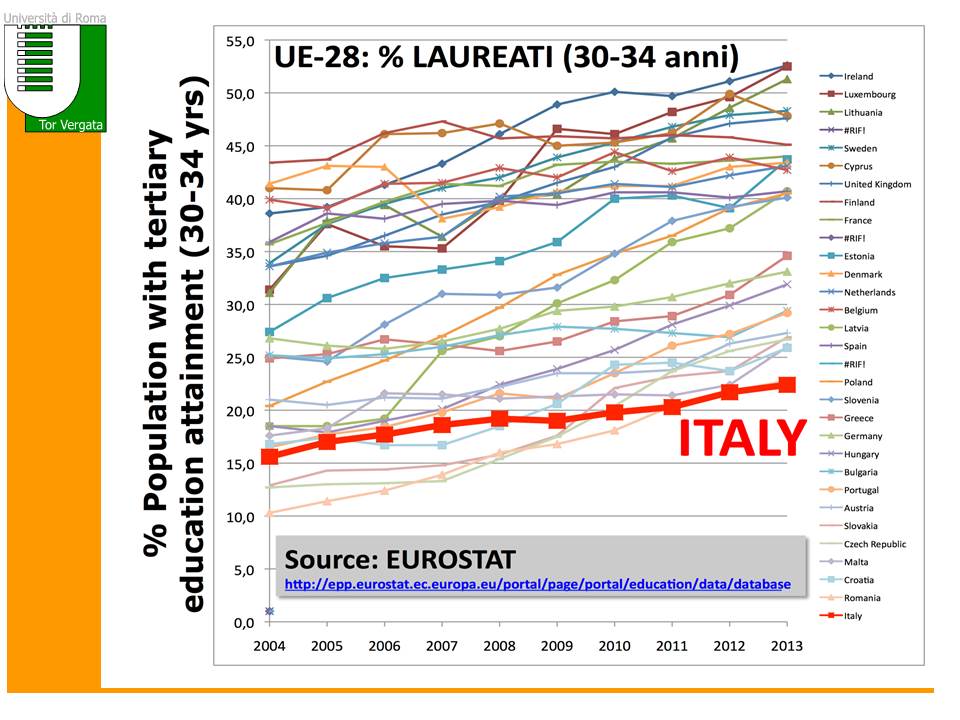

L’altra giorno all’inaugurazione dell’anno accademico della mia università il Rettore ha mostrato a tutti una slide sulla formazione universitaria che mi ha fatto sobbalzare. La conosco bene quella slide, l’avrò mostrata chissà quante volte sul blog e nei convegni, è diventata il mio incubo, il simbolo di cosa non facciamo per far ripartire questo Paese, della nostra maledetta incompetenza di politica economica, industriale, culturale, a fronte di un patrimonio che ci permetterebbe di volare in alto, più in alto di tutti. Ma ho sobbalzato perché il Rettore ha mostrato l’aggiornamento al 2013, che non avevo mai visto.

Mostra, la slide, la percentuale, nei vari Paesi dell’Unione europea, della popolazione tra i 30 ed i 34 anni di laureati. L’Italia, il Paese del Rinascimento, è finalmente riuscito a mostrarsi definitivamente per quello che è: ultimo nella classifica, sotto il 25%, quando l’Europa chiede a tutti i Paesi di raggiungere entro il 2020 il 40%, valore già raggiunto dalla maggioranza dei Paesi dell’UE, e che per il 2020 è probabile solo 8 Paesi, ovviamente noi compresi, non raggiungeranno.

E’ ovvio che il dato dipende da mille fattori di cui tenere conto. Essendo persone con età media di 32 anni possiamo immaginare che si siano laureati circa 10 anni fa, quindi ben prima che la crisi finanziaria e poi economica ci toccassero. E’ un problema strutturale, che viene da lontano, quindi. La recessione potrebbe aiutare questi numeri a salire? Tipicamente sì: quando l’economia non tira i giovani trovano rifugio “involontario” nella formazione. Ma sappiamo che i numeri sugli iscritti nelle università italiane vanno calando e quindi non possiamo nemmeno sperare nell’effetto “disperazione”, superato da un qualcosa di apparentemente misterioso che allontana come un virus minaccioso i nostri ragazzi dall’entrata nei nostri atenei.

C’è poi l’effetto emigrazione. Molti ragazzi che provengono da famiglie che possono permetterselo o che sono disposte a fare sacrifici ormai mandano i loro ragazzi all’estero, ragazzi che in buona parte non torneranno, acquisiranno la residenza e forse la cittadinanza altrove e finiranno per non far parte nemmeno della popolazione (quella italiana) di riferimento.

L’effetto emigrazione a sua volta è dovuto sia alla recessione (e quindi lo vedremo tra qualche anno su questo grafico) sia alla migliore qualità media delle università straniere (e quindi questo lo vediamo probabilmente già nella tabella sopra). E’ impressionante notare dal grafico come si stia allargando il gap tra noi ed il resto d’Europa in poco più di 10 anni: gap che tra noi ed i terzi classificati era pari al 25% nel 2004 ed è al 30% oggi.

E a poco serve dire che la statistica non conteggia i giovani di cittadinanza straniera che si laureano in Italia: anche su questo siamo così carenti rispetto agli altri Paesi che si acuirebbe il divario di performance. Ma questo non farebbe altro che segnalare che il problema non sta tanto nella mancanza di sbocchi nell’economia italiana (lo studente straniero si muove rapidamente fuori dalla penisola appena finiti gli studi), quanto piuttosto da una mancanza di attrattività per i giovani del nostro sistema universitario.

*

Non voglio stavolta dire che il colpevole sia il Fiscal Compact, perché gli altri Paesi, anche quelli colpiti dalla recessione e più deboli, crescono tutti più di noi. E anche perché, lo ripeto, queste statistiche provengono da anni “non magri”, prima della crisi. Ma certamente con il Fiscal Compact essi sono destinati ad acuirsi da qui in poi in assenza di una mobilitazione generale. Perché l’Università è destinata ad essere la prima vittima dei tagli richiesti dall’Europa: troppo facile farlo.

Guardiamo le statistiche del DEF delle manovre del Governo Monti-Letta-Renzi di questi ultimi anni per quello che sta facendo sul lato della spesa. Partiamo dagli ultimi dati sul 2015 con la finanziaria: con un PIL che praticamente non cresce la spesa primaria corrente – che include pensioni e spesa per l’università – rimane pressoché costante al 42,7% del PIL. Se le pensioni aumentano di 4 miliardi, il resto dunque diminuisce.

Ma all’interno di questo valore che diminuisce il Governo potrebbe trovare le sue priorità (si chiama spending review, che non vuol dire tagli ma priorità di spesa): l’Università per esempio. La Relazione trimestrale di Cassa appena uscita – che paragona spese nel primo semestre 2012 a quelle del 2014 – sembra dire tutt’altro:

- Pagamento di stipendi: da 17,7 miliardi a 17,6 (malgrado l’inflazione positiva del periodo)

- Consumi intermedi: da 414 milioni a 324 (includete in queste le manutenzioni delle aule, degli uffici, dell’informatica, ecc.)

- Trasferimenti correnti: da 3,2 miliardi a 0,9 (anche se la nota precisa che nel secondo semestre queste differenze saranno riassorbite, il ritardo è un danno, specie se trattasi di borse di studio, che le Regioni, con i tagli attuali, stanno pensando di dover ridurre nel 2015)

- Contributi alle residenze degli studenti universitari sempre fermi a … zero

- E con… un aumento alle università non statali (!) da 15 a 29 milioni.

I numeri sono chiari e si traducono in investimenti sempre più scarsi: ci vogliono tre docenti che vadano in pensione per poter assumerne uno nuovo; gli stipendi pressoché uguali per tutti (una volta vinto il concorso) – con poca distinzione per la qualità della ricerca di base, della didattica, del rapporto con le imprese – e ormai fermi da tempo, quando nel resto del mondo la qualità viene sempre più premiata.

Non vi è più spazio per i giovani ricercatori.

Le strutture di formazione in lingua inglese per studenti stranieri non sono premiate che minimamente, senza risorse stanziate per potersi presentare nel mondo e combattere alla pari la battaglia per attrarre talenti in Italia: marketing, residenze di qualità, professori stranieri di qualità, lauree congiunte con università straniere di qualità, sono lasciate alla volontà di pochi che resistono.

Il Sistema Paese non si organizza per fare della formazione universitaria un export di valenza strategica come nel Regno Unito, che non solo ottiene significative rette dagli studenti stranieri, ma ottiene da questi una gratitudine che nel tempo frutterà al Paese una rete di conoscenze e benefici indiretti per le proprie imprese ed i suoi cittadini. Il sistema confederale delle imprese e il sistema bancario hanno smesso di aiutare le università pubbliche italiane con donazioni e rapporti intensi di collaborazione e si limitano a rapporti con due tre università private e qualche centro di eccellenza.

In questo stato, non dovremmo sorprenderci se l’Università italiana ha smesso di essere attrattiva. Ma se l’Università diventa meno attrattiva è il Paese che lo diventa. Immaginate l’Università come una palestra: se non la si pratica quotidianamente, si deperisce, si diventa meno forti, si perdono le gare.

*

Traggo spunto da una citazione letta ieri al convegno di Tor Vergata sui 25 anni dei diritti dei bambini. E’ di Anthony Lake DG dell’Unicef, che ha detto: “svariati studi dimostrano che quando si costruiscono politiche e programmi volti a raggiungere gli obiettivi difficili e non quelli più facili, otteniamo più risultati. Certamente ci sono più costi nel farlo. Ma le nostre analisi mostrano come tali costi sono superati dai risultati addizionali”.

Aver lasciato la politica dell’Università fuori dalla spending review, fuori dalle riforme per prediligere questioni irrilevanti ed avergli riservato tagli a casaccio ed indifferenza in tutti questi anni è una delle ragioni primarie del nostro fallimento: è stato come mirare agli obiettivi più facili. Mentre il mondo punta sull’università del domani, noi ci siamo chiusi a riccio nelle polverose stanze della contabilità, a tagliare senza osare, a contare col pallottoliere senza sognare col pennello di tracciare l’affresco stupendo del sapere, affresco che sarebbe alla nostra portata, come lo erano quelli che tracciammo, con immensi sforzi fisici e visionaria follia, nel nostro Rinascimento.

Meritiamo di meglio.

Grazie a Renato e Simonetta.

23/11/2014 @ 10:41

Caro Gustavo, tutto giustissimo quello che scrivi. Ma ometti di dire che ormai da anni in Italia c’è una precisa e *dichiarata* volontà di ridimensionare il più possibile l’Università, di ridurre il numero dei docenti, di ridurre il numero dei corsi, di ridurre il numero dei laureati. Quindi di fronte a quel grafico tu e io sobbalziamo di sconcerto, altri sobbalzano di gioia. Perfino quando un editoriale del Corsera disse che era buono e giusto chiudere immediatamente tre Università (citate per nome e ricavate non si sa come da quale classifica), il Ministro rispose solo con un timido tweet in cui diceva che «magari» erano migliori altre soluzioni. Tutto qui? E comunque il decreto 713/2013, firmato poco dopo, andava esattamente nella linea auspicata da quell’editoriale: chiudere, chiudere, chiudere. Il problema è insomma che ciò che tu e io chiamiamo «fallimento», altri lo chiamano «successo». In questione non ci sono (solo) i mezzi, il disaccordo totale è sui fini.

23/11/2014 @ 14:55

Giovanni carissimo, concordo al 100% ed il tuo intervento aiuta a completare il ragionamento, grazie.

23/11/2014 @ 11:29

Vero, si tratta di una tendenza di lungo periodo, peraltro aggravata dalla crisi attuale dal momento che il costo della formazione universitaria per tante famiglie non è più sostenibile.

Ma non succede per caso: è il frutto di scelte tanto razionali quanto devastanti fatte da almeno trent’anni da parte della classe dirigente.

Ed è lì il problema: la classe dirigente italiana, di cui (anche ma non solo) i docenti universitari costituiscono il sottobosco e in qualche caso i vertici. Una classe dirigente che, con tutte le dovute eccezioni, persegue interessi che sono troppo spesso diametralmente opposti a quelli della collettività. Con i risultati che vediamo.

Il pesce puzza dalla testa. E finché non taglieremo questa testa, non cambierà niente.

23/11/2014 @ 14:57

Buon Peppe si avvicina a Giovanni Salmeri in questo suo intervento. Certo.

23/11/2014 @ 17:43

Gustavo permettimi due considerazioni da un occasionale frequentatore di atenei, ma da fruitore del servizio.

Trovo da piccolo imprenditore un problema ricorrente: i neolaureati che incontro per rinforzare la mia azienda sono privi di entusiasmo e digitalmente retrogradi.

la fiducia nel futuro é venuta a mancare eppure il futuro non aspetta altro che azione. Non penso servano più risorse economiche, serve fiducia.

1. La propensione all’investimento per l’università degli italiani non é comparabile alla propensione alla spesa per l’acquisto della casa. Non abbiamo fiducia nel futuro e investiamo sulla rendita invece che sulla conoscenza. Non penso che sia solo un problema di investimenti pubblici. Anche rendendo totalmente gratuita l’università non si restituisce la fiducia che manca. La ricerca della rendita é il simbolo di questa sfiducia.

Una famiglia deve investire nella conoscenza più che nella casa di proprietà. Ma l’università deve cambiare!

2. Il non incremento della spesa pubblica non può essere una scusa per non innovare il processo produttivo. Il servizio offerto dagli atenei nazionali é obsoleto. Le università non stanno cavalcando la rivoluzione digitale come dovrebbero. Spazio tempo agente non sono più gli stessi nel mondo ma all’università si viaggia alla velocità dell’era industria petrolifera.

Il servizio formativo si presta più di molti altri ad essere rivoluzionato ma gli atenei sono diretti da rettori che a malapena colgono l’utilità del sito web universitario. La poca innovazione é sui servizi ancillari, ancora poco si vede sui metodi didattici.

La non attivazione della trasformazione digitale é un problema di fiducia, non di risorse.

Questa fiducia non la troviamo nei media nella famiglia e purtroppo neanche nell’università.

É sempre la stessa storia, cercare negli altri la colpa della nostra immobilità, trovando in questa accusa la giustificazione morale del nostro comportamento.

23/11/2014 @ 18:01

Nicola: mi sembra che le nostre analisi coincidano largamente. Ma ti consiglio http://www.roars.it/online/education-at-a-glance-2013-cosa-dice-locse-delluniversita-italiana/ per capire che comunque le risorse sono un problema. Che poi a livello aggregato si possa fare con le stesse risorse meglio, è sempre vero. Ma lo dicevamo anche 5 anni fa quando le risorse erano maggiori. Altri Paesi stanno investendo maggiormente soldi a fronte di qualità. http://www.timeshighereducation.co.uk/news/how-is-austerity-impacting-on-europes-universities/2016464.article Quindi il problema è duplice: soldi E qualità.

Sui genitori, lasciati dire che noi che investiamo tantissimo sulla qualità per progetti “piccolini” abbiamo un enorme riscontro dai genitori, che investono risorse ingenti per mandarci i loro figli. Quindi il problema sta nel manico, nella qualità non tanto nella loro pigrizia.

24/11/2014 @ 15:43

Grazie Gustavo,

leggerò con attenzione i riferimenti che mi hai indicato.

Tuttavia sin d’ora vorrei dirti che credo poco al metodo analitico comparativo per determinare il posizionamento del nostro Paese, ancora meno se il confronto è tra le Nazioni Europee.

Il mondo è già cambiato da tempo, non abbiamo ancora compreso tale fenomeno, la velocità con cui la postmodernità digitale viaggia ci impone di guardare avanti su nuovi paradigmi spazio/temporali.

Mi piacerebbe confrontare per puro esempio:

1. la capacità di sviluppare in parallelo alla lezione frontale i MOOC (Massive Open Online Courses).

2. La capacità di sviluppare centri di eccellenza nazionali in grado di importare studenti non solo esportarli.

3. La capacità di ripensare la centralità dello studente parlando di apprendimento (learning) e non insegnamento (teaching).

su questo penso siamo allineati.

24/11/2014 @ 13:39

Buongiono a tutti,

volevo solo lasciare una mia riflessione.

Ma non sarà che l’Università, così come è adesso…non serve più?

Tanti “laureati” (le virgolette sono d’obbligo dal momento che il termine non è più univoco, almeno nella sua accezione comune) trovano impiego con mansioni non “da laureati” (ci siamo capiti, senza che io mi dilunghi nella spiegazione) vanificando gli aneliti, i sogni e le aspettative di famiglie che, “mandando i figli all’Università” , speravano in un riscatto non tanto economico quanto piuttosto di emancipazione sociale. La spiegazione è presto detta. La nuova Università, fortemente antidemocratica e cavalcata dalla politica tutta, ha confuso il “diritto allo studio” con il “diritto alla laurea”. Gli studenti si sono ritrovati sì a “finire in tempo”, sì a “fregiarsi” del titolo di dottore a 22 anni (!), ma si ritrovano in mano un “pezzo di carta” (anche magistrale) che non vale niente se non affiancato da altri “asset”. Sì perchè in generale solo lo studente che può permettersi (ed è qui che viene fuori l’antidemocraticità) una segnalazione, una raccomandazione, una buona formazione a pagamento post universitaria o soltanto una “guida” di indirizzo ad opera della famiglia (un genitore avvocato/dirigente/ingegnere/professore/ ecc. avrà, in questo senso, un peso diverso di un genitore operatore ecologico, con buona pace dei benpensanti) andrà a ricoprire gli impieghi “da laureati”. Cari miei, fino a circa 15 anni fa le nostre Università erano dei campi minati dove era facilissimo non arrivare in fondo ma alla fine c’era una ricompensa che però aveva valore anche per i figli dell’operatore ecologico. Il titolo ottenuto era effettivamente spendibile. Adesso non più. Purtroppo ora lo studente è solo un “cliente” ma attenzione: i sistemi reagiscono sempre. Le asimmetrie informative non bastano più. Prevedo per gli anni a venire una costante emorragia di studenti e lo dico a malincuore poichè con rammarico ho visto con i miei occhi il degradarsi continuo dell’Istituzione sotto il silenzio dei più.

24/11/2014 @ 14:23

Superfluo dire che concordo in pieno con l’analisi di Gustavo, dura e cruda ma come sempre supportata da dati, non opinioni.

Ascoltavo sabato la presentazione delle ultime ricerche scientifiche del Technion israeliano, non semplici teorie ma applicazioni pratiche trasformate in prodotti da vendere sul mercato da aziende quotate in borsa, in ambito sanitario e robotico per fare due esempi.

Ecco io penso che uno dei motivi per cui i giovani cercano formazione all’estero è la siderale distanza che esiste tra le aule accademiche e il mondo del lavoro che si confronta sul mercato ogni giorno, dove si produce per vendere. Giusto non trasformare le università in aziende ma una visione un pò più “protestante e calvinista” convincerebbe molti studenti a rimanere in Italia per studiare e lavorare in Italia.

Stiamo vivendo la peggiore crisi economica di sempre e penso che si debba dare massima priorità allo studio e alla ricerca applicata che possa aiutare a trovare un posto di lavoro e a guadagnare, partendo dalla “analisi dei requisiti” cioè massima priorità a tutto ciò che possa aiutare un ragazzo a trovare una occupazione.

24/11/2014 @ 18:28

Che non si “investa” (cosa differente da non si spenda) è un dato condiviso unanimemente.

La nostra fabbrica della formazione sembra sfornare prodotti che i consumatori finali (PA, Aziende, Enti diversi di gestione e ricerca) non acquistano. Perché?

Si è diffusa la percezione tra le famiglie che non sia un investimento mettere mano ai risparmi per far frequentare ai figli una facoltà, visto che si finisce per fare il precario, se va bene.

E’ un Paese cui non frega nulla delle capacità quanto del fatto che costi poco e si duri quanto basta per avere qualcuno che costi meno.

Avanza la società della irresponsabilità di massa. Nei corsi per quadri e dirigenti dei primi anni di questo secolo, si inculcava esclusivamente il concetto di lavorare per l’oggi. E i risultati si vedono e non solo nell’Università.

Si crede ancora che asfalto e cemento siano moltiplicatori di un improbabile sviluppo perché la cultura di governo e quella della classe dirigente sono ferme alle opere edili e stradali ancora merce di scambio appetita.

Le grandi opere della ricerca non fanno parte di un corredo genetico e valoriale degno di far uscire l’Italia dalle sabbie mobili della sua pochezza.

27/11/2014 @ 18:08

Slide davvero terrificante, è chiaro che andare così ostinatamente male è il risultato di un progetto. Mi preoccupa però, anche, il discorso sottinteso da alcuni dei commenti che mi hanno preceduto: l’università è lontana dal mondo del lavoro, il titolo non è spendibile, il servizio offerto è obsoleto… La mia sensazione è opposta: il motivo per cui l’università si trova nello stato attuale è che ha cercato – negli ultimi decenni – di inseguire il mondo del lavoro (italiano), di offrire titoli spendibili, di creare lavoratori. Con consapevole idealismo, penso che l’università ha un compito tutto diverso: quello di immaginare un mondo nuovo, diverso, e formare i giovani a questo difficilissimo esercizio di immaginazione. E’ il lavoro in italia che è obsoleto, e l’università – anzichè chiedere ai suoi studenti di diventare superbravi per rivoluzionare la nostra economia – ha deciso di adeguarsi a quel che c’è. Ma quel che c’è in Italia non ha bisogno dell’università.

02/12/2014 @ 22:46

Gentile Prof. Piga,

Premetto che il mio intervento è in termini di didattica piuttosto che di ricerca.

Concordo pienamente con quanto da lei analizzato. Purtroppo, a prescindere dalle motivazioni di ordine sistemico, è necessario anche evidenziare che l’attuale struttura (3+2) dell’Università Italiana è totalmente inadatta e genera una serie di inefficienze e costi di transazione altissimi. Molto spesso le Lauree Magistrali non hanno il vero scopo di specializzare lo studente, come lo sono i Master of Sciences o i Post Graduate Diploma nelle Università Britanniche ma di integrare ciò che si è studiato con molta fretta durante la Laurea di I livello. Basti inoltre pensare che il numero di esami sostenuto durante le lauree “triennali” è identico al vecchio quadriennio ma con un equipollenza effettiva sul mercato del lavoro pressocchè nulla (e.g. ho sentito spesso dire: “la Laurea Triennale non conta nulla!”). Avendo avuto la fortunata occasione di studiare nel Regno Unito, la differenza che mi ha colpito principalmente non è stata nella qualità della didattica, bensì nella struttura e nell’approaccio. In termini pratici, in Italia si perde troppo tempo durante la carriera universitaria e le ragioni risiedono anche nel modus pensandi della classe universitaria.

04/12/2014 @ 23:09

Evans Pritchars dice che Draghi è stato sconfitto dalla Germania e che la deflazione irreversibile è sempre più vicina.

http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11274343/ECB-paralyzed-by-split-as-irreversible-deflation-trap-draws-closer.html

Non capisco una cosa: se si fa un QE si crea una bolla e basta ossia si rimanda ma non si evita assolutamente il redde rationem.

Se non lo si fa l’UE crolla prima.

Lei è d’accordo?

Se sì non crede che questo significa che i “dominanti” si trovano attualmente senza scelta e che sono letteralmente costretti a insistere ciecamente in queste scelte suicide apparentemente incomprensibili come l’austerità, la rigidità tedesca, l’insistenza su politiche dal lato dell’offerta, il depotenziamento del ruolo dello Stato, la distruzione del welfare etc?

10/12/2014 @ 11:44

Dai dati del Roars effettivamente il problema quantitativo in termini di risorse emerge chiaramente e non si può che concordare. Rimane comunque un dato qualitativo, che porto da laureato che ha lavorato a lungo nella grande impresa con ruoli manageriali. La formazione teorica italiana è di buon livello anche se si potrebbe adattarla meglio alle esigenze sempre più mutevoli ( e non solo digitali) del mondo del lavoro con una esigenza di maggior scambio Impresa/università. Manca comunque quel tassello formativo sviluppato in Germania della formazione tecnica post diploma che tanto può dare in termini di possibilità lavorative e che in Italia e appena partito con grande difficoltà. Infine c’è da considerare che la struttura delle imprese in Italia non presenta un numero adeguato di imprese di dimensione medio/grande ( di cui tra l’altro negli ultimi tempi quelle poche che abbiamo non sono state nemmeno aiutate) che sarebbero in grado di assorbire i laureati. Insomma il problema della formazione universitaria in Italia rappresenta comunque bene uno dei tasselli della cronica mancanza, nell’ultimo periodo, di una adeguata strategia complessiva del nostro sistema paese di evolvere ed adeguarsi ai cambiamenti in atto.

11/12/2014 @ 09:39

Sicuramente i dati rivelano impietosamente una situazione che ci vede come fanalino di coda nella spesa dell’università, Quindi da un punto di vista quantitativo non si può che concordare. Da un punto di vista qualitativo, parlo della mia esperienza personale di laureto che ha lavorato a lungo in una grande azienda, devo dire che l’Università italiana da un ottima preparazione teorica, quello che manca è un maggiore collegamento con le imprese per adattare la formazione ai contesti lavorativi in rapido e costante mutamento che richiedono ulteriori competenze e non solo digitali. Quello che manca in Italia inoltre, sull’esempio della Germania è una formazione tecnica post-diploma che potrebbe garantire molti sbocchi lavorativi e che in Italia è appena partita con grandi difficoltà. Comunque questo dell’Università è uno degli elementi di incapacità progettuale della nostra politica, cioè di definire delle strategie corrette per far evolvere la nostra società in accordo con i cambiamenti di mercato e di contesto.