In un lavoro empirico di qualche anno fa (poi pubblicato sulla rivista Regional Studies), due ricercatori – Simona Baldi e Davide Vannoni – ebbero modo, forse senza saperlo, di tracciare il destino della riforma ideale della governance degli appalti pubblici post-Covid.

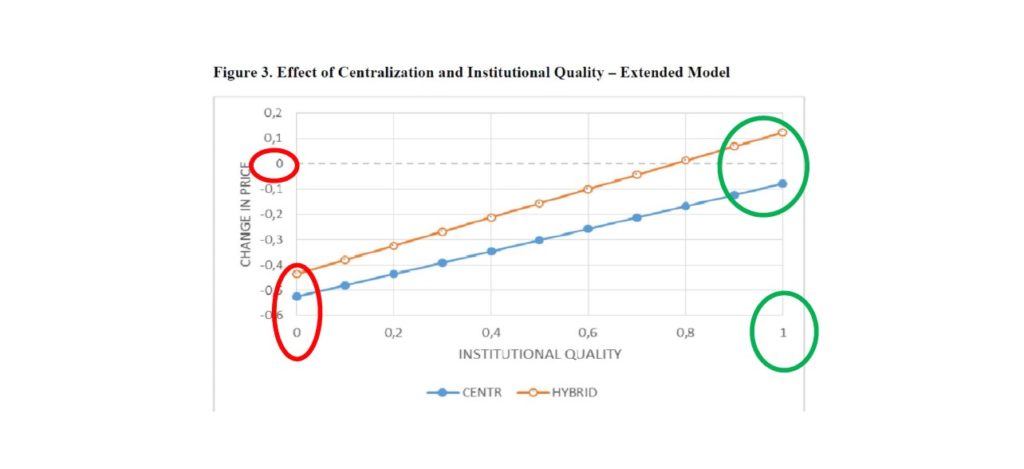

Essi mettevano in risalto (per il settore sanitario, ma l’intuizione è certamente allargabile a tutti i settori dell’intervento pubblico in Italia tramite appalti), come l’impatto della centralizzazione (sia estrema che ibrida, rappresentate dalle due righe celesti ed arancioni) degli acquisti nel nostro Paese sia determinante per ottenere risparmi di spesa, ma solo là dove (v. cerchio rosso nel grafico) sia mancante la qualità istituzionale dell’acquirente pubblico (e dunque la sua competenza, probità ed esperienza). Là dove invece (cerchio verde) si abbia a che fare con amministrazioni di alto livello e probità, la centralizzazione finisce per apparire o neutrale o addirittura peggiorativa dei risultati senza di questa.

Risultati interessantissimi, che mi portano a dedurne quanto segue.

Primo, i vantaggi dalla centralizzazione dovuti ad aggregazioni degli acquisti e susseguenti economie di scala sono difficilmente dimostrabili nel loro complesso. Se infatti amministrazioni decentralizzate competenti raggiungono risultati simili a quelli dovuti a grandi centrali d’acquisto, è dalla competenza e non da tali economie di scala che provengono i risparmi.

Secondo, a colui che volesse prendere in mano la riforma della spesa per appalti in Italia, anche in ottica PNRR, si profilano due strade.

Prima strada: continuare a centralizzare, anzi aumentare ulteriormente i processi di aggregazione delle gare. Strategia seguita da tutti gli ultimi governi, che hanno previsto e/o confermato nel Codice degli Appalti che per essere stazione appaltante qualificata si debbano avere già “specifiche competenze e un sistema di formazione ed aggiornamento del personale”. La competenza diventa dunque paradossalmente una “barriera all’entrata” per tutte le stazioni appaltanti piccole invece che stanziare, per queste, risorse per professionalizzarsi. Benefici di questa strategia? Risparmi di spesa là dove la qualità istituzionale è scarsa, ma non altrove. Costi? Ulteriori danni alle piccole imprese italiane che, come sappiamo, sono tra le più tartassate d’Europa dagli appalti pubblici proprio a causa della nostra spiccata centralizzazione: basterà ricordare che mentre in Europa in media il 57% delle gare sono aggiudicate a PMI in Italia siamo al 38% e che mentre sempre in Europa il 51% del valore totale delle gare è aggiudicato a PMI, in Italia tale valore è del… 14% (dati da SBA Fact Sheet-Italy).

Seconda strada: portare la qualità delle stazioni appaltanti oggi in rosso al livello di quelle in verde. Un costo minimo, quello dovuto alle maggiori competenze (anche quando a queste si accompagni, come doveroso, una rivoluzione organizzativa delle carriere, da basare su esperienza e performance, e da remunerare ampiamente, così da motivare e trattenere i più bravi), a fronte degli enormi risparmi che si genererebbero.

L’unico costo di questa strategia sarebbe quello della potenziale eccessiva decentralizzazione con un numero simile a quello odierno di migliaia di punti ordinanti. Senza uccidere le PMI, l’ambito ottimale territoriale, quello provinciale, potrebbe tranquillamente eliminare questa frammentazione senza cadere nei costi della centralizzazione, ovvero quello di uccidere le piccole.

Insomma abbandonare la strategia seguita attualmente di centralizzare uccidendo le nostre piccole (così rinunciando a farle leva di competitività anche esterna al settore pubblico, in Italia ed all’estero) si può fare con successo, scommettendo sulla riorganizzazione delle carriere nelle stazioni appaltanti centrata sulle competenze, con una diffusione territoriale moderata ma non suicida come quella attuale.

Grazie a Noemi Fabriani.

Immagine: Angela Maria Piga, Memoria Indigo